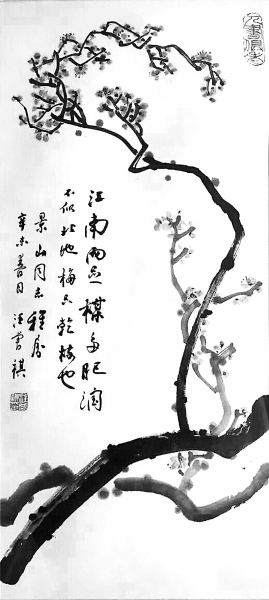

汪曾祺先生绘《红梅图》

张景山

《汪曾祺全集》行将由人民文学出版社付梓问世,我将珍藏三十余年的一份汪先生手书的题跋奉献出来,请编入书中,以为对汪先生的追怀和纪念。

这份跋语,未曾面世,是汪先生1986年为脸谱画家傅学斌的《百丑图》而作——

傅君学斌,善画脸谱。近又绘《百丑图》,可谓别出心裁。谱法之后,附有说明。穿关插戴,翔实生动。可作为艺术品看,也是一项重要的戏曲资料。这是很有意义的工作。为缀数语,用志欣喜:人心不同,各如其面。图成百丑,须眉活现。狡诈颟顸,滑稽妩媚。君是何人,以此为鉴。汪曾祺1986年1月

与汪先生的交往,得从我的读书说起。

昔日读近现代散文,尤喜三家:周作人、孙犁和汪曾祺。三家文章风光各具,总的来说皆以冲和平淡、沉郁隽永为其特色;而这三家又襟怀独抱,不苟流俗,都是文笔旖旎而命途多舛的“倔老头儿”。

读着读着,我渐渐地似有所悟:“苦雨斋”固然室雅茶淡人静,但玄机内藏,于表面温和近于无为的氛围中,周氏却于自我打造并自我适意的“象牙塔”内,挥散出淡淡的失意和怅惘……读孙犁老的文章,虽说宛如从陋巷中传出的幽渺弦歌,但陋巷终归是陋巷,不时映现出一丝丝消沉的灰色和夕阳下的颓唐……所以我时常与友人戏言,周作人和孙犁先生的文章好是好,可是读多了,不免令人“心窄”。

转过来读汪曾祺先生的文章,特别是先生晚年的文章,那真是“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,别提多美了,别提多享受了。不虚无,不绝望,乐观通达,随遇而安,是汪先生为文和为人的一贯特色。火样“青春”和喷薄“才情”,以及字里行间透露出的“晋人风华不染尘”的达观姿态,是我多年仰慕先生至今不渝的因缘凭据。多少回,当我在尘世圈中和利欲面前踟蹰彷徨的时候,我便常常想念起先生,捧读起先生的文章……

先生的文章,应该说是“老来红”。纵观其创作一生,中年曾一度搁笔,早年和晚年的面貌和风格,也是迥然不同的。不光是小说,就是散文,早年的行文,也能明显地看出西方现代派的影响和废名式捩转险怪的笔痕墨趣。到了晚年,谈不上是“衰年变法”,应该说是岁月的沧桑和生活的砥砺,使先生的文章“红桃曾照秦时月,黄菊重开陶令花”,忽然变了,变得清泉一般明净,泥土一般家常了……平心而论,汪先生虽然从早年便追随沈从文先生,是沈的得意弟子,但我更觉得从文章的气质以至顿挫收放上来看,汪与朱自清先生更为神似一些。读一读朱自清的《背影》,再读一读汪先生的《我的父亲》,细品个中况味,大家定会一样的心潮起伏、泪光闪闪。固然朱先生是“五四”以后老派儿的白话文的推广者,不免雍容华贵一些;但犹如吴昌硕与齐白石,前者开山,后者臻善——齐白石那种天真和朴素,汪先生还真是俱以味尽的;尽管在西南联大读书时,汪曾祺经常旷逃朱先生的讲课。

文章读多了,景仰弥深,对汪先生我不免生出瞻斗之思和聆教之情。机会来了,1980年代末期,借着写汪先生改编的京剧《一捧雪》剧评的机会,我叩开了汪先生蒲黄榆桥畔的寓所。说明来意,先生甚是客气,转身奔厨房给我沏茶去了。听说我是翁偶虹先生的弟子,先生忙说:“咳,请翁先生说说不就得了,大老远的……”我执意求教,汪先生平淡地说:“改这样的骨子老戏,终归是费劲儿不讨好;我不过是想跟京剧拗一拗劲儿。没什么新意,只是借鉴借鉴梅(兰芳)先生提倡的‘移步而不换形’和周(信芳)先生惯用的‘旧瓶装新酒’。”接着话题一转,倒跟我喋喋不休地聊起翁先生的逸闻趣事,连翁先生上台票演花脸戏时用的扇子比别人的大一号都聊到了……

我听着,凝视着,年近七旬的汪先生老是老矣,可红里透黑的脸上却精神得很,特别是那对出奇凹亮锋芒逼人的眸子,帅气极了——遥想当年,肯定是多么的风流倜傥、武陵年少呵!

从此后,我与先生多次接触,谈天,说地,梨园旧闻,月旦名伶……先生津津乐道,我更坐如春风。其间,聊文章的时候并不多,我记忆最深的是先生这样一句话:“随遇而安的生活,有情而发的写作,挺好。”还劝我多看闲书,看一些与自己性情相近的书,不妨杂一些,不妨读一读明清的归有光、张岱、蒲松龄、龚自珍,袁枚的《随园食单》也很有意思。只有一次,先生在送我的一本《晚翠文谈》的扉页上,认认真真地写下了一句话:“纳外来于传统,融奇崛于平淡。”

夙闻先生喜弄丹青,总不得机会索求。一次,在欧阳中石先生托我转送先生一幅书作的时候(汪先生与中石先生都是哲学大师金岳霖先生的门人,是师兄弟),我趁机提起。先生甚是爽快,拈笔研墨,不一会儿一幅“红梅图”便画得了。在钤盖名章时随口不经意地说:“这方章是一位和尚刻的,法名静融。”手捧画作,边致谢,边仔细端详,先生用笔着色,其疾徐轻重介于徐青藤、陈白阳之间,说不上法度谨严,而逸气淋漓 ,枝干画得很见劲头儿, 是典型的“文人画”。字写得可太好了,看得出,先生的书法,“二王”之中,揉进“宋四家”和董其昌的灵秀婉约,写得春云徐展,秋水漪澜;可以说比写这一路的康熙、乾隆乃至张照等人聪明得多了。画上的两行题识,则尤显“汪氏本色”:“江南雨足,梅多肥润;不似北地梅,只干枝也。”

“青春辞我堂堂去,白发欺我鬓边生。”一晃儿,我也迈进了五六十岁的门槛。今年,汪先生也已离开我们整整20周年了。记得与先生告别的那天,在留言簿上,我写下了“为有才华翻蕴藉,每于朴素见风流”这样的前人诗句,算是我纪念先生的心香一瓣吧。掐指算来,1960年代初期,四十多岁的汪先生,每每闲步于玉渊潭湖畔,春风秋雨,荷绿荻紫;他在观察,在思考……我家离玉渊潭也不远,我是不是也应走向玉渊潭,或走向什么别的地方,我不知道。

随遇而安和不息思索的生活,我还是选择向汪先生学习的。

时刻新闻

时刻新闻