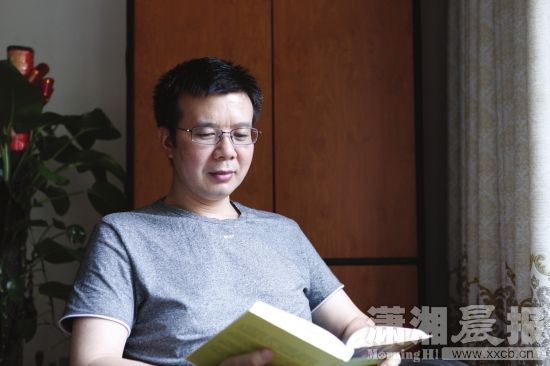

谢宗玉

红网长沙7月18日讯(潇湘晨报记者 赵颖慧)7月8日上午10点,毛泽东文学院,灰色T恤、蓝色牛仔短裤,一身休闲装的谢宗玉,站在稍显凌乱的临时办公室里迎客。

他身子微倾,握手寒暄,笑容温和,温和得像担心会把你吓跑一样。让人难以想象,他身后有一连串光鲜的身份:湖南省作协副主席,毛泽东文学院副院长、中国作协会员,一级作家。

他的好友作家吴昕孺说,谢宗玉是最合适去演《石头记》里面那个主角的,外形像一块被风雨磨蚀却淡定自守的石头,内心温润如玉,有着源源不绝的光华,还给他取了一个“忧郁王子”的名号。谢宗玉听了,脸微微发红,低头一笑,用带着安仁口音的普通话说,“他是乱写的。”

谢宗玉爱脸红,似乎是朋友圈公开的秘密,说到“性”会用“情欲的妙物”的替代。不管身边的男人们如何聊得唾沫横飞,他都会三缄其口,与最要好的朋友,都不会谈及这个话题。因此,当谢宗玉在报纸上开专栏《与子书》,大谈性事时,引起的轰动可想而知。有人开玩笑说,他把保持多年的纯洁形象毁得干干净净。

但好友吴昕孺却一点也不奇怪,他说,“内心干净的人才可与孩子谈性,他配!”

在《与子书》中,谢宗玉“老老实实”的将自己的初恋故事和盘托出,希望儿子小谢子不要重蹈他青春期的悲伤经历。但也在不经意间,透露了一个秘密,他写道,“老实说,青春期的性体验,对我一生的影响实在是太大了。我骨子里抹不掉的忧郁,全是青春期种下的。”

初中,谢宗玉发生了初恋,实际上是一场暗恋。他喜欢上了一个女孩,却羞于表达,智商直线下降,头脑里只剩下一根筋了,把她当作天神供奉,自己低到尘埃里去,甚至不小心撞见还会绕道走。

这场暗恋与抗战一样长,一恋就是八年。“痛苦了很多年,折磨了很多年,在后来漫长的日子里,常常会被一种说不出缘由的忧郁袭击,好好的心境,莫名其妙突然就黯淡下来了,这也许是我选择写作这个职业的原因吧。”

爱思考,或与“天蝎座”有关

对谢宗玉来说,青春期的色调,或许是灰暗的。

但他发现,“这份忧郁和苦涩却有助于人们走向更深刻的人生。”

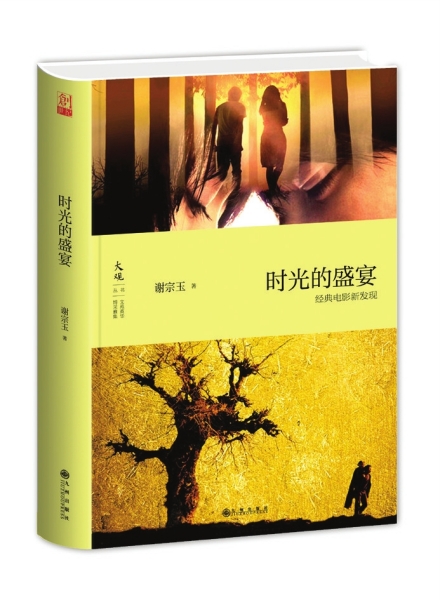

在《时光的盛宴》一书里,你会发现一个截然不同的谢宗玉。

这个谢宗玉理性、冷静甚至凌厉,与散文中那个“温和、细腻、阴柔而感性”的谢宗玉很不一样。

《时光的盛宴》是一本电影随笔集。几年前,谢宗玉参加一个笔会,结识了影评家周黎明先生,从此正式涉足电影随笔。“刚开始不过是写着玩,没想到会大受欢迎。”他说,“它代表了我精神世界的另一维度。”

他从生物学、社会学甚至哲学的角度,冷静而理性地解读电影《苦月亮》中的性与爱,分析“婚姻的起源”和“性爱的本质”,并推导出“婚姻是为了让人类集体利益最大化的工具”的结论。甚至,他认为,“婚姻是比较反人性的”,“如果不是以繁衍为目的的性爱,甚至都没必要鼓励去结婚。”

或许,你并不认同他的观点,但他说,“我手写我心,不管世规法度如何,我只是把自己心底最真切的感受表达出来,哪怕这种感受是偏执的,甚至是悖谬的。”

这个维度的开启,像是一场意外的收获。“我都不知道,我头脑藤蔓遍布的菜园里,居然还掩藏着这些‘瓜果’。”

“这份理性冷静是不是源于你的警察经历?”我问。他却否定了,又忽然感性地说,“或许跟星座比较有关系吧,我是天蝎座,可能比较冷静理性一些,喜欢用力把许多事情想清楚想透彻。”他的回答把大家逗乐了。

我继续追问,“天蝎座还有一个特点,君子报仇,十年不晚,你记仇么?”

“我生气维持十天都难,更别说十年了!”他笑答,“没有精力去记仇,一般生下气就过去了。”

“童年已经决定了你的格局”

殊不知,就在当天采访前2个小时,谢宗玉是气呼呼跑到办公室来的。

“一大早,跟儿子吵架,喉咙都嘶了。”他说,“儿子嫌我管得太多,他妈妈嫌我管得太少……”

忽然,他又补充说,“其实,我早就不生孩子的气了,我也知道我自己错了,就是死不认错。我孩子的性格比我要好,更加包容一些。”如果儿子小谢子听到这份表白,估计会又好气又好笑。

“孩子气”是吴昕孺对他的评价,他说,“一些作家写出名来,就会不知不觉地发生一些变化。写到名篇簇拥、‘粉丝’成群的时候,慢慢就学会了经纶世务,学会了见风使舵,学会了官商通吃,不再是左支右绌而是左右逢源,不再是忧心忡忡而是野心哄哄。但宗玉,即便当上了……他那个职务我至今叫不准名字,依然拙于政务,疏于人谋,不会说中听的话,不会做中看的事。”

谢宗玉真的不懂或不会么?于是,我问他,“过去几十年中,是否也曾经历欲望的引诱?”

“那肯定是有的,不是说几十年,而是经常会这样。”他回答得干净利落,“名利钱权,每年都会受到这样的拷问,有时候该放手就放手,不是你的就不是你的。”

“童年已经决定了你的格局。”他说,“像我生活在偏僻的农村,一个人孤寂生活惯了,就觉得,有那么点,生活就够了,欲望的杯子没有那么大。到了一定的社会地位,好像满世界都是诱惑,满世界都有机会的时候,那么就要问两个问题:第一,这些东西装不装得下;第二,这些东西消化得了吗?我举一个很浅显的例子,满天的请客吃饭,问题是你的身体接受不了,十有八九会拒绝的。”

因此,谢宗玉并不是不会,而是不肯、不愿或不需要。他深谙人性的善恶,理解欲望的盈亏,他赞赏《美丽心灵》中纳什“清醒地认知欲望,却决不做欲望奴隶”的品质。

“我实际上有一点天马行空的味道,不在乎别人的看法,比较喜欢过一种简单的、人际关系不复杂的生活。”他目光投向自己栽种的几盆绿植说,“我长这么大,没有用人际关系去谋求升职。作家其实就是一个手工艺者,写完往出版社一送,这家不行,就换一家出版社。他们看中的是品质和销量,做到这两点就可以了。”

“万物生长的样子也很美好”

年轻时,谢宗玉对未来总是悲观的状态,被妻子“批评”。

妻子希望儿子能考上北大清华,且信心满满。“我觉得何苦受累把他培养成北清之才?一是难得进,二是也没必要。我对未来没有那么大的野心和抱负。”

但有时候,人都有两面性,常常是语言的巨人,行动的矮子。他坦诚,“有时候一边写着批判应试教育的文章,却一边催着儿子学习,临到了自己身上,也成了应试教育的帮凶。”

如今,随着年龄的增大,心境也越来越祥和,“没那么钻牛角尖了,觉得万物生长的样子也很美好。”

欲望,是每个人苦苦纠缠、挣扎一辈子的母题。现实和理性,也并不是一件难事,真正困难的是,心灵不在岁月里钝化,依然可以保有生命之初、人性深处的真诚和敏感。

谢宗玉是幸运的,他的眼睛,依然可以看到草坪上短暂停驻的复眼蜻蜓,并在它的复眼中发现一个斑斓多姿的世界。有人评价说,“他的散文里的风景就像傻瓜照相机拍摄出来的,拙朴中包含一种穿透灵魂的真实性。”

因此,感性与理性,柔软与凌厉,看似矛盾或许并不矛盾,它们不过是人生的几种状态。

“我的散文表现的是我的内心世界,是对遥远事物的回应,构建纯美的内心王国。小说,担当对世界发问的责任,现实生活中无法解决的东西,肯定会付之笔端,放在小说里解决。电影随笔,是以电影作为依凭,来讨论一个宏大的哲学主题,是我精神的另一个维度。我的散文就是我的花园,我的小说和电影随笔则是保护花园的那圈篱笆。对我而言,缺一不可。当然,我更希望我的散文是大众花园,而我的小说和随笔则是人类人性的防火墙。”

时刻新闻

时刻新闻