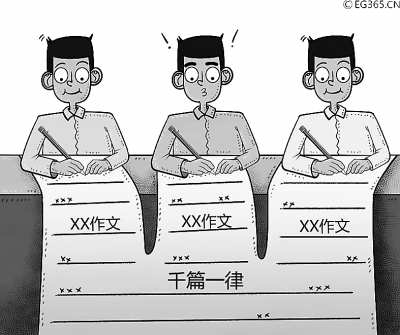

最近,第二届上海市小学生美丽汉字征文比赛,主办方设了“我最喜欢的历史人物”和“我家的传家宝”两个选项,逾两万名小学生参赛,一千多份参赛作品写的是 “外婆留下了一件补了又补的旧衣服”。

50多人写做家务

30多人“炒鸡蛋”

某小学教师叶成斐平时在批改作文中,也发现了很多令人啼笑皆非的例子。比如写做家务活,一个班50多名学生中,30多人都是“炒鸡蛋”,而且每个人都有一面鸡蛋煎焦了。许多学生在写自己遇到的“囧事”时,也不约而同地写“裤子破了”。

叶成斐指出,很多学生都会“套题”,比如最难忘的事、印象最深刻的事、最喜欢做的事情,都写同一件事,同一个素材变成了“万金油”。去年,有名学生写的《学做泡菜》被当作范文在班上念出来,结果另一名学生将这个素材用到了另外一次考试中,却没有得到高分。“没有亲身经历过,是很难写好的。”叶成斐说,她在课堂上一般使用“活动式”的方式,例如让每个学生都体验扔骰子的游戏,只要有参与,每个人写出来的文章都不一样,用的动词和名词也不会出现雷同的情况。

某中学今年初一年级语文期末考试有两道作文题,一道是半命题作文《最美的____》,另外一道则是以“老师”为话题的作文。教师洪明华说,在很多学生的笔下,老师形象高度雷同,写的都是老师起早贪黑,无私奉献,却体现不出老师鲜活的个性。面对《最美的____》这道作文题,有学生写的是《最美的清洁工母亲》。洪明华说,阅卷老师看到后哭笑不得,竟然有学生硬是把自己的母亲比作清洁工。还有一名学生写《最美的玻璃杯》,讲述两个很要好的同学面临分别时,其中一人给另外一人送了一个玻璃杯。两人将杯子摔在地上,玻璃杯一分为二,他们一人珍藏一半。洪明华坦言,这样的情况不太符合现实。

缺少深度阅读

不懂把经历转素材

今年某地中考作文考题之一是《那些年,____相伴》,语文教师傅方圆监考的考场里,有近半的学生写的是“友情”或“友谊”。她说,她也理解,对于初中生来说,友情很重要,但是比较好的素材都是特色鲜明的,若选材趋同,要想得高分就很难。其实,在“友情”之外,还有很多东西可以写,可是为什么学生在考场上就想不出来?

她说,要想写好作文,一定要养成爱阅读、爱动笔的习惯。曾有一个学生出去旅游,回来就写了一万多字的游记。这个学生平时就养成了勤动笔的习惯,出游的时候就惦记着要写点什么,因此感官是全部打开的,观察就很细致入微。有些家长有疑问,很多老师都说多看书有助于写作,但是,为什么自己的孩子看了很多书,作文还是写不好?傅方圆说,看书要达到一定的数量,才能形成思考,并落到文字上。很多中学生喜欢魔幻小说、网络文学,这些只能作为消遣,并不是真正意义上的阅读。

中学语文教师李爽说,学生写作存在很多套路。以前的学生写“母爱”,最常出现的是“下雨天,妈妈来送伞”“生病了,妈妈送我去医院”;现在的学生写“母爱”,就变成了“妈妈为了煮粥给我吃,烧坏了几只锅”“妈妈给我关空调,不断地探头进来”……

为什么学生写作“套路”一出又一出?李爽分析,一方面是学生的生活面很窄,写不出来;有些孩子跟妈妈的交流很少,感情没那么细腻,觉得“哪有那么矫情”。可是,偏偏又有这样类型的文章得了高分,学生心痒痒的,就借用过来了;另一方面,也跟老师有关。老师们在推出优秀作文时,给了大家一个示范,让学生觉得:我就应该这样写。前几年的中高考作文,不少高分的作文都“让人看不懂”,于是,很多学生就开始写那样的文章。后来,又出现一种“无病呻吟式”的文章,这两年又讲驱动型作文,注重逻辑,一环扣一环。

洪明华认为,造成这些问题的主要原因是学生日常生活中没有注意观察,没有仔细去发现生活的美。她建议,学生应该有一颗“敏感的心”,日常要认真观察生活里的每个细节。同时要多读书,通过名家的散文“滋养心灵”,练就一双“慧眼”,及时捕捉生活中的闪光点。

时刻新闻

时刻新闻