叶扬

英国古典文学学者、诗人霍思曼,1917年在他任教的剑桥大学会晤了当时旅居英伦的法国作家纪德。霍思曼在谈话中说到,在他看来,法国诗歌跟英国、德国和意大利的诗歌不一样,在维庸(十五世纪诗人)和波德莱尔之间,没有什么传统可言;他认为法国诗歌在这四百年间,虽有流畅的表达和风趣机智,也不乏嬉笑怒骂和哀婉动人之处,却没有真正的诗情。纪德在回答时承认,法兰西民族可能缺少了一点抒情的因素,但是也许正因为如此,在这四百年间,法国作家在诗歌的韵律方面精益求精,以至于让严格的形式拘束了诗人自由发挥的天性。霍思曼的说法,将从“七星派”诗魁杜倍雷和龙沙一直到维尼、雨果、奈瓦尔、缪塞和戈蒂埃等人的诗作一笔抹杀,未免失之偏颇,但是也从一个侧面,反映了波德莱尔在法国诗歌上的崇高地位。

波德莱尔的诗集《恶之花》于1857年6月初次出版,这部一共才101首的薄薄一册诗集,其影响的深远,不限于继他步武的后辈法国诗人马拉美和兰波,而越过了法兰西国界,成为世界文学的一份宝贵遗产。波德莱尔的诗,在主题上从丑里寻美,探索眼、耳、鼻、舌、身之间的互动和通感。他一方面遵循法国诗歌严格的诗律,但是又能引进英美诗歌的某些形式而加以变化。例如集中的十四行诗,有时就运用莎士比亚的韵脚模式,更换韵脚多达七次,再如可能受到贝多芬作品启发的那首《音乐》,交替使用传统的十二音节“亚历山大格式”长诗行和五音步的短诗行,诗中情感的起伏有如音乐旋律的高低上下,在十四行诗中属于创格。他的诗歌,急管繁弦者少,节奏大多比较缓慢沉着,音乐感极强。他诗中的词汇,往往并不以富丽取胜,但是在搭配上却往往出人意表,别具匠心。

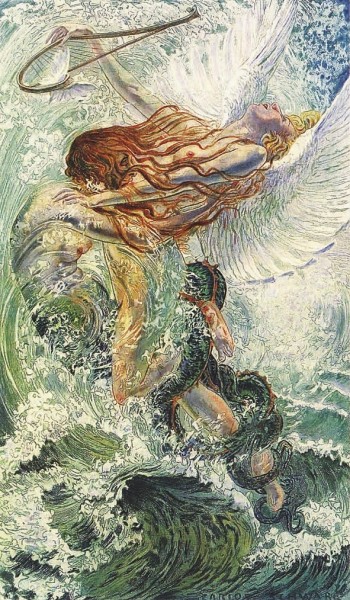

这幅插图是施瓦贝(Carlos Schwabe,1866-1926)的手笔,搭配《恶之花》的第一部分“忧郁与理想”。两个抽象的概念在画中被拟人化,充分表现二者之间的纠缠与冲突。施瓦贝出生于德国,早年随家人移居日内瓦,后入瑞士籍,成年后在法国定居、终老。他的画作受到德国画家丢勒、日本浮世绘名家葛饰北斋和英国前拉斐尔派的影响,很多取材于神话和寓言,注重象征意味,对于与死亡有关的题材情有独钟。他亦以文学插图知名于世,除了《恶之花》之外,他还为法国诗人马拉美和萨曼的诗集、比利时作家梅特林克的剧本《佩利亚斯与梅丽桑德》,以及左拉的小说《梦》创作了插图。许多作品都是在素描的基础上傅以水彩,精雕细琢,笔法极为细腻。

时刻新闻

时刻新闻