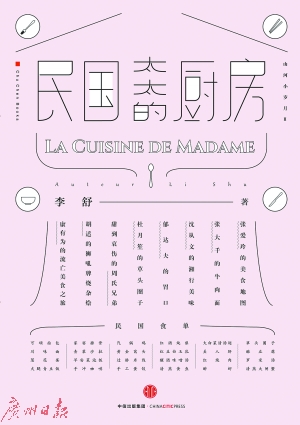

《民国太太的厨房》 李舒 著 中信出版集团

书中所配的美食图

人与食物的关系,总是如此奇妙。明明前一秒还是爱恨情仇,后一秒倏然插入一碗昏黄灯光下的赤豆糖粥,就多了许多柔情。作家李舒在她的《民国太太的厨房》中,从食物入手,切入张爱玲、张大千、吴宓、黄侃、钱锺书、张恨水、周氏兄弟等二十余位民国时期文化大师的私生活,细数各位大师的口味、嗜好、趣闻、雅事,让读者在唇齿生香的同时,感受到大师们的真实。

文、图/广州日报 记者 孙珺

客厅谈学问,厨房窥性情

说起这些文化大师来,大家都觉得高冷。但李舒想表达的是大师和寻常人没有区别,和我们一样有爱恨情愁。比如,鲁迅就是一个很爱下馆子的人,而沈从文,不太爱下馆子,最喜欢吃米线。启功先生认为最好喝的饮料是雪碧,喝完一杯要用水涮涮,“不能浪费”。周有光先生则觉得,可乐鸡翅是人类跨世纪的一大发明,比任何佳肴都要美味。

《民国太太的厨房》第一篇就讲了李舒热爱的张爱玲的饮食观。在李舒的探索里,首先张爱玲是不做饭的;第二,她在吃上很讲究。“我记得她小说里写得最好的一道菜是大蒜炒苋菜,描述苋菜的颜色。当然,我觉得她是对颜色非常敏感的作家,那道菜写得特别好。我疑心,她会炒或者是看过姑姑炒,但在别的文本上,我没有觉得她有擅长做饭的感觉。”李舒说。

客厅谈学问,厨房窥性情。作为《山河小岁月》姐妹篇,《民国太太的厨房》可谓是一部色、香、味俱全的民国故事集,李舒从“吃”下手,款款细述间,将张爱玲、张大千、吴宓、黄侃等二十余位民国时代文化大师的吃货本色一览无遗,这才是真实的他们。

作家文人大多爱甜食

李舒喜欢吃,她不知道这算不算优点。她觉得在文学的作品里面,探讨食物,也是很有意思的事情。有很多她喜欢的作家,会喜欢在文学作品里面,有一些带着自己记忆的食物,这往往和他本人的性格,和创作小说的背景有关系。李舒觉得这是一个很有意思的事情,所以,慢慢开始积累文章,开始有了现在的这本书。

在她看来,作家、文人都很爱甜食,口味都很重。在民国,甜食是一种奢侈品的存在,所以他们对于“甜”这个东西的印象会更加深刻。比如萧红,“有很多怀念鲁迅的文章,我觉得萧红写得最好。那一篇里,她长篇累牍地回忆了她在鲁迅家吃过的每一顿饭,包括鲁迅招待她吃甜食的点心匣子,这可能也是食物的巨大力量。普通人一起聊,觉得有一点点疏远,但是一聊吃,每个人好像都很有话题。吃的背后就是你童年的记忆、故乡的记忆等等。”

对话李舒:

如果可以穿越,最愿意去杨步伟家吃饭

广州日报:书里写了这么多会吃的文化大师和他们的菜谱,您最想去谁家吃顿饭?

李舒:从饭菜的质量角度考虑,我最愿意去杨步伟家吃饭,她做饭实在是太好吃了。她出过菜谱,第一个是《怎么做中国菜》,第二个是《如何在中国餐馆里点菜》。另外,我觉得赵元任是一个特别有趣的人,据说会八国语言,我觉得和他聊聊会是非常有意思的事情。但我有一点点害怕,因为杨步伟是一个脾气非常大的人,她曾经骂费慰梅,骂到吃到一半吃不下,哭着中途离场了。从人的角度来讲,我挺愿意去沈从文家,虽然他们家吃的东西太少了,只有馒头和水铺蛋,但这两样东西我也可以接受。

广州日报:跟民国文人有名的客厅文化比,厨房彰显了什么?

李舒:客厅其实就是沙龙,是有门槛的,一般聊的内容都是高深高雅的,而厨房则是没有门槛的,更体现人的本性。借这本书,我也想告诉大家,那些看起来遥不可及的大师们,其实也是有烟火气息的。

广州日报:您一直写民国的人和历史,为何有这种偏爱呢?

李舒:这是我一直的兴趣爱好,我喜欢读旧报纸。我硕士研究的也是民国时期的报刊,当时看了很多旧报纸和杂志,比如《申报》、《良友》,那时的报纸内容非常丰富,有很多有趣的内容。平时遇到比较好的素材,我会有意识地记下来。但报纸有时候对某事一笔带过,要搞清楚最好就是去看当事人的日记,和他们与友人的书信往来,这两类材料往往是最接近真实的。比如季羡林的日记,他曾说过他去看女生打篮球,就是看女生大腿之类的话。出版时编辑问要不要把这个删掉,季羡林说,他丝毫不觉得那个他是不好的,少年时代他就是这样。另外一个载体是书信,比如鲍耀明和周作人的书信往来,曾经讨论如何海淘。周作人会指定品牌,比如买酒是什么品牌。

广州日报:您会找这些大师的后代求证吗?

李舒:会,我得到了很多人的帮助,比如,沈从文老师的儿子虎雏给我写过好几次信。因为他是一个工科生,所以看得特别细。包括里面有一些月份错误,他也指出来了。

广州日报:这本书里记载的菜谱您也都尝试做过吗?张爱玲提过的皮蛋炒鸡蛋,会不会很奇怪?

李舒:我本身就很喜欢做饭。这本书里有些菜谱是我自己做过而且也做得比较拿手的,比如张大千牛肉,有些则是为了这本书而特意去请教了一些大师傅的,比如周作人在日本吃过的一种糕点,我就一定要去那家吃一下;住过的旅馆,也要住一下,并且一定要是那个房间。皮蛋炒鸡蛋这个我还真尝试了,但我认为这道菜是不可能的,我分析这是因为张爱玲本身其实并没有什么烹饪经验。

时刻新闻

时刻新闻