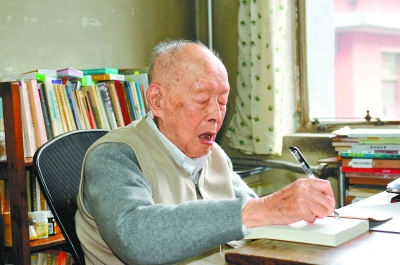

周有光生前在写作。王毅 摄

本报记者 路艳霞

周有光家有一间不足10平方米的小书房,小小的书桌看上去甚至有些寒酸,上面留下了斑斑痕迹。他最爱在书桌前读报看书上电脑写东西,还爱坐在书桌前和天南海北的人聊天。这张陪伴了他不知多少年的书桌从此将寂寞——1月14日凌晨3时30分,周有光在北京去世,享年112岁。

周有光是我国著名语言学家,被誉为“汉语拼音之父”。尽管他一再否认这样的称谓,但外界坚持了这样的说法。1月13日,周有光刚刚过了112岁生日。昨天在上海为他祝寿而举行的座谈会如期举行,时至中午,大家才意外得知先生已驾鹤西去,生日会也瞬间变成了追思会。

他可以和夫人共享天上的快乐了

对于周有光的离去,他的亲人、好友都很悲痛。

周有光生前好友、解放军总医院退休医生蒋彦永介绍,1月13日,他还去探望了周有光先生,情况还算可以。但夜里他身边亲属来电话说,周老情况不好,半夜立刻送至协和医院。时至凌晨3点半,周老驾鹤西去。近几年来,蒋彦永每年都会向外界通报老人的健康状况,但这一次他难过地说:“他走了,他可以和夫人、儿子、女儿共享天上的快乐了。”

周有光外甥女、上海戏剧学院教授张马力说,“他告诉过我,这一生已经画上一个句号。可是我从他的眼睛里,没有看到句号,我看到希望。”她说,舅舅很天真,他抱的希望比她还大,每天都看很多报纸,包括《纽约时报》《朝日新闻》《参考消息》等。

周老晚年遭受两次致命的打击,一次是98岁时丧妻,另一次是110岁时痛失儿子周晓平。2015年1月22日这天,周晓平因病离世,尽管身边人设法隐瞒这个消息,但周老早已觉察到了一切。他的外甥女毛晓园说,那天晚上,周老讲了很多很多,讲了儿子晓平的一生,也讲了大自然万物生长的规律。老人坚强面对着这一切,但自那以后,他的亲人、好友发现他会经常哭。张马力也说,她最近感觉情况有点不妙,“我从微信中看到他的照片,他的眼睛空空,他的心已经走了,我很难过。我想,我的舅舅周有光不能这样活着。”

中国社会科学院研究员,《朝闻道集》策划人、编辑张森根透露, 2016年12月5日,周有光因发烧在医院里住了三周。12月27日回到家中后,他仿佛回到了“婴儿”时代,没有多少气力了,开始不愿说话,用手势和眼神来表示自己的存在。“毕竟该写的他早就写完了,该说的他也说完了。”

著述40多部,一半写于80岁后

“一国人民,如果语言彼此不通,那是一盘散沙,不是一个现代国家。”在2013年面对本报记者采访时,周老曾回忆,早在1958年2月,全国人民代表大会就通过了关于“汉语拼音方案”的决议;1979年,他代表中国参加国际标准化组织会议,推广“汉语拼音方案”,经过长达三年的讨论,才使其最终成为国际标准。

在那次采访中,他更对汉字使用现状表达了关切之心,“原来规定有7000个通用汉字,现在把通用汉字增加到8000多个,这个数量超过了人们的承受力,实在有点太多了。”周有光说,即使是大学生,需要掌握的汉字量也超不过6000个。

周有光是最早一批改用电脑码字的学者之一。在他看来,正是因电脑的高效率,他才能在80岁高龄之后重新修订《比较文字学初探》等学术著作,又在百岁后创作出了《百岁新稿》《朝闻道集》《拾贝集》《静思录:周有光106岁自选集》等颇受读者喜爱的新作。

张森根介绍,周有光一生著述有40余种,其中一半是80岁以后写的。“周有光最重要的著述都是关于语言学、文化学的。”2016年11月25日,张森根曾上门向周老报告三联书店将出版《穿越世纪之光——周有光画传》,“我告诉他这是三联书店为他出的第11本书,他露出了满意的笑容。”

通读这些书,周有光的精神追求、人格魅力尽显。 《逝年如水——周有光百年口述》统筹策划叶芳说,周有光一生无论面对荣或辱,也不管人生有多大起伏,都能淡然视之,并且越是困苦的生活,越能从中发现大欢乐和大自在,而这或许正是他得以长寿的秘诀。而且无论是在什么环境下,周有光都具有超人的定力,这令叶芳印象深刻,“‘文革’中在‘五七’干校,他带了一本《新华字典》,利用字典做字形的分析;还带了一本《毛主席语录》,研究语言文字的作用。”

特别值得一提的是,关于外界给周有光添加的“汉语拼音之父”的称谓,张森根一再说,“只有读过他书的人,从来不把这顶帽子加给他。”

他走了,但他值得铭记

从周有光108岁那年开始,每年都会有学者聚在一起,为他祝寿。张森根回忆,2012年知识界首次为周老举行生日会,虽然老人因健康原因无法亲到现场,但他认真阅读了大家的发言,并说,“我是一个极普通的人,希望大家不要把我说得太好。”

每年生日会,中国社会科学院近代史研究所研究员、中央文史馆馆员杨天石都会参加,尽管他从未与周有光谋面。81岁的杨天石说,之所以每次都参加,一个原因是敬佩周先生在汉语拼音方面所作出的贡献;还有一个重要原因是,他觉得周先生年龄那么大了,仍然笔耕不辍,这种旺盛的生命力、思考力、写作能力,使他敬佩。他认为,文化人到了高龄还继续写作的不少,但像周有光这样超过百岁,仍有高水平的研究能力和写作能力,极为罕见。杨天石说,他当然更敬佩周有光一直保持着自己独立、新颖的见解。

“和他年龄差距太大了,差了半个多世纪。他的人格魅力令人敬仰。”中国社会科学院近代史研究所研究员马勇说,周有光已足够高龄,完全可以不理会这个世界,但是他关心外部世界,没有放弃自己的思考,这值得知识界向他学习,“他真的是活到老,学到老,写到老”。

今天,原定在北京的生日会将如期举行,但主题变了,那将是一场追思会。

时刻新闻

时刻新闻