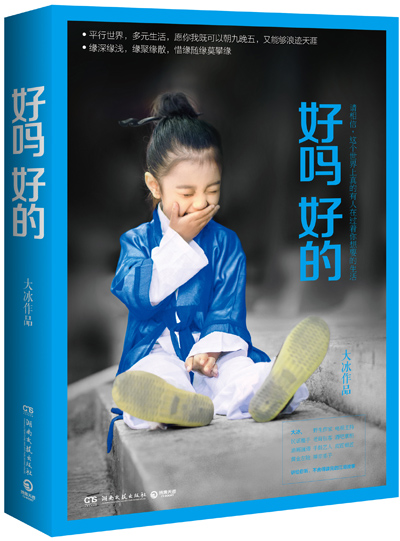

《好吗 好的》封面

《好吗 好的》

大冰 著

李娜 责编

湖南文艺出版社 2016年8月出版

作者简介

大冰,山东人,有故事的人,野生作家、主持人、老背包客、不敬业的酒吧掌柜、科班油画画师、民谣推手、手鼓艺人、业余皮匠、业余银匠、业余诗人、资深西藏拉漂、资深丽江混混、黄金左脸、禅宗临济弟子……

作为横空出世的畅销书作家,大冰是个传奇。

当下的文学圈,没有人比他的身份更跨界,没人比他的人生更多元,没人比他的故事更丰富。

他曾是山东卫视的首席主持人,在《阳光快车道》中陪伴你长大。

他曾是浪荡天涯的流浪歌手,一人一鼓,十余年间,边走边唱,行遍天涯。如今,他是民谣推手,把原创民谣和民谣音乐人送上更光亮的舞台。

他是科班出身的油画师,也是一个业余皮匠、业余银匠。

他玩民谣、玩手鼓、也玩命,是一个数度大难不死的老背包客。

他在拉萨、厦门、丽江、成都、西塘开酒吧,是资深西藏拉漂,资深丽江游侠,不靠谱的酒吧掌柜。

他是“ONE·一个”的金牌常驻作者,从《我的小姑娘》到《不用手机的女孩》到《一个孩子的心愿》篇篇高赞。

内容简介:

善良是一种天性,善意是一种选择。

善意能消戾,善意能得缘,善意能带业往生,善意能回头是岸。

善意能够帮人捕捉并建立起独特的幸福感。

好吗好的,是一句自度度人的自问自答,也是一份坦然随缘的善意。

《好吗好的》——百万级销量作家大冰2016年新书。在寒冷的地方,写就暖心的、真实的、善意的、舍不得读完的江湖故事。

《好吗好的》中的江湖故事,铺满牵引你踏上归程的乡愁、给你盔甲也给你软肋的爱意,有回头是岸的浪子,有深沉执着的兄弟,有既做事又做梦还做自己的男人和兰之猗猗、幽幽其香、五“毒”俱全的美少女壮士。

他们的故事是生活,他们真实存在于这个世界上。用能量强大的小宇宙为你冲破刻板冰冷的生活壁垒,让你看到那些你永远无法去体会的生活,见识那些可能你永远都无法结交的人。他们用行动教会你善意对待世界、对待生活、对待他人,同时也善意地对待自己。

他们走在你的前面,为你指路,为你鼓气,也为你照亮前进的方向。

[NextPage]

在线试读

夺命大乌苏

不要一提丽江就说艳遇。

不要一提拉萨就说流浪。

不要一提内蒙古就说草原。

不要一提新疆,就只说羊肉串和切糕、大盘鸡和馕。

新疆新疆,那里的人们和你我又有撒(啥)两样?

你有酒,他们也有酒,你有故事,他们也有故事。

一样的红尘颠沛,一样的爱恨别离,一样的七情六欲,一样的希望或失望、笃信或迷茫。

干吗以正嗣自持,而把新疆当远房?

何故以中轴自居,而把新疆当远方?

我擦,凭撒?

这个时代哪儿还有什么边塞?谁说动人的故事,只配发生在北上广?

(一)

沙入蚌壳生珍珠,牛食百草长牛黄。

牛黄清热解毒镇痉,珍珠养颜防皱去斑,真乃居家旅行必备良药。

那个……我也生过珍珠,我也产过牛黄。

彼时我在急诊室里满地打滚,腹疼得如刀搅如腰斩,叫得比难产还难听,震撼得众人噤若寒蝉。

更让人震撼的是,一堆白大褂杀猪一样摁住我,当众扒了我的裤子,和临盆生产前一样,给我这条铁骨铮铮的汉子做了B超……

是的,B超。

更让人难过的是,医生告诉我,我长的珍珠和牛黄,一般俗称“上尿路草酸钙肾结石”。

我强忍着腰斩般的剧痛,和做完B超后的娇羞,含泪质问:牛的叫牛黄,狗的叫狗宝……我的……就算叫汇仁肾宝也行啊……她好我也好……啥草酸钙啊,咋就没个好听点儿的名字……

他说:嗯,卖相也不太好看,七棱八角的……

医生一边给我注射杜冷丁一边咂嘴,一旁嗖地探出个脑袋,是个长得又乖又漂亮的小护士,她温柔地替我揩揩额头的汗,关切地问:好厉害哟,那么大一粒石头,你咋栽培出来的?

药力来得太迅猛,没来得及和那个漂亮小护士搭讪就昏厥过去了。

是为一憾。

如果上天再给我一次机会,我一定会轻轻捉住她白嫩的小手,眯起沧桑的双眸,用浑厚的男低音告诉她:

是啤酒……

喝啤酒喝的。

……他奶奶个腚的,以后再也不喝啤酒了。

燕京纯生,山东青啤,西藏拉啤,云南风花,东北老雪……不喝了不喝了,自此全都戒了。

只剩新疆大乌苏。

新疆夺命大乌苏。

遥远的新疆,要命的夺命的,追魂裂魄的,怎么戒也戒不掉的大乌苏。

病愈后的若干年来,啤酒只在新疆喝,醉酒只因大乌苏。

有那么好喝吗?当然没有,苦得很,还上头。

谁说好喝才喝,想好喝,喝旺仔牛奶、养乐多、蜂蜜柚子茶去。

金波狂药般若汤,苦才是啤酒,苦酒解忧,酒苦话勾,苦酒配上牛鞭马肠羊腰子、红柳枝烤肉……再配上老友。

接风或送行,惜别或重逢,万般风尘,十方江湖,皆沉在杯中。

写诗写诗:

饮罢良宵晨色催,既是故人别续杯。

远风近雨何须慰,一箱乌苏待我归。

…………

说是别续杯,实际办不到。

不醉也是不可能的。

开了十几年酒吧,酒量勉强及格,怎么的也是一打喜力不红脸,一箱百威不走肾的银(山东方言,人),可每逢夺命大乌苏的乳白泡沫在杯中缓缓升起时,总要拍着左邻右舍的大腿留遗言:一会儿记得把我扛回去……扛不动就拖。

人家把我的爪子从大腿上拎开,嘬着牙花子叹息:哥,省省吧,每回你都吐得像个消防龙头一样,拖一下哇一口,拖一下哇一口,光给出租车司机洗座套就洗多少回了。

我讪讪:这个这个,该喝醉的时候一定不能少喝,该唱歌的时候一定不要干坐……

一旁的人切断话头,友好补刀:算逑吧你,大马路上抱着电线杆子唱歌,咋拽也不撒手,鼻孔眼儿里还拖着根儿拉条子,还直晃荡……

又说:唱的撒来着?好像是唱你爱舒淇?还有一回是唱杨子珊你结婚了我好伤心?

要是能去捂住她的嘴我早捂了,这是个生猛的新疆丫头子,目测战斗力十级,肱二头肌发达,分分钟给我一个过肩摔没问题。

这丫头子还说:来,走一个,我们干了,你喝一半就行。

……她一定不知道在我们山东,这句话有多伤人。

酒瓶子也被夺走,他们不许我自己倒酒,我偷偷伸爪,筷子啪啪打手。

饶是如此,还是会醉。

说也奇怪,乌苏克我,只要开喝,不断片儿是不可能的。

乌鲁木齐的老友们爱我,自打发觉这个规律,每回我去新疆,每回吃饭喝酒,都要先回顾一下我的光辉事迹咂摸半天,然后猜拳,输了的活该扛我,不分男女。

手心手背,剪子包袱锤,一堆人哄笑:哎哟,咋每次都是你们俩,手气真差。

说的是秤不离砣兄弟俩,一高一矮,小羊小马,十回里八回中彩,手气背呀,背到姥姥家。

杯中的乌苏泡沫很诱人,他俩眼中的悲愤很动人,我怯怯地端杯抿一口,讪笑道:好了好了,我尽量少喝,尽量少喝……

他俩一个是导演,一个当作家,修养都挺高。

他们冲我点点头,友好地宽慰我说:没关系没关系,喝吧喝吧,你个卖沟子(方言,臀部)的……

一个抬头一个抬脚,他俩嗨哟嗨哟喊号子,东倒西歪下楼梯,然后咚的一声,或者咚咚咚咚扑通……在台阶上磕出我鼻青脸肿一头包。

醉里不觉疼,只是被压得慌。

三个醉醺醺的大老爷们儿摔成一团,重量加起来快500斤,膝盖顶着胃,屁股坐着脸,哎哟哎哟喊成一片。

我奋力扎撒(张开)双臂透气,仰泳一样。

作家小杨醉眼蒙眬地看着我原地扑腾,忽然傻笑说:几千年前的新疆,是一满子(新疆方言,全部都是)汪洋大海,只是随着时间的推移,变成了离大海最远的地方……

酒劲儿上头,海水淹没了我,他后来BB(瞎说)了些撒,记不得了。

转天醒来,哎呀妈呀我的肋巴骨(肋骨),哎呀妈呀我的后脑勺……×!脸上咋还有半个鞋印?

我有一小片牙也留在新疆了。

一来二去成了惯例,每次大饭局尾声,都是众人齐声勉励,马导演和杨作家自觉扛我,然后三个人一起滚楼梯。

偶尔全都喝嗨了,他俩也会被我传染,三人一起在乌鲁木齐街头抢电线杆子抱。

乌苏酒瓶子搁在怀里,电线杆冰凉,我唱我的淇淇珊珊,他俩也扯着脖子唱,粗着嗓子喊。

街风凛冽,落雪唰唰有声,新疆普通话音调太平,他俩喊的啥,我听不清。

经常是一个喊着喊着就哽咽了,另一个唱着唱着开始哇哇大哭。

真哭,眼泪口水一大把,鼻涕泡泡忽小忽大。

马导演笨手笨脚地替杨作家擦泪,说:都走那么远了,还回来干撒?你是不是傻!

杨作家戳破马导演的鼻涕泡,道:你不也留下了吗?……你才是个尕尕的梭梭子(新疆方言,废物)。

我插话:留下不是挺好的吗?新疆这么好玩这么大。

这对活宝又揪着我的衣领子对着我哭:

你留一个给我看看!……你们爱烤肉,你们爱红枣,你们爱葡萄干,你们爱和田玉,可你们却懒得了解新疆人……凭撒?

这不是放屁吗,谁说我不想了解?再胡咧咧赔我的牙。

好了好了,我搂着他俩的脖子嘿嘿嘿地乐,叭叭地亲他们的咸脑门。

哭个屁啊兄弟……

兄弟兄弟,难过的事情都滚一边去,咱们聊点儿好玩的。

西西呐西嘎,西西呐西嘎,西西呐西嘎早早丛嚓菲也嚓(新疆民歌)。

你俩的名字咋都这么好玩这么三俗这么绝配啊?

一个叫马屎,一个叫羊粪。

还都是真名啊!

(二)

都是真名。

马史,杨奋。

都是牧场上司空见惯的东西。

都是亲爹起的。

马史杨奋的家乡有牧场有沙漠,有丘陵有戈壁,也有金矿,还有一条浩浩汤汤的乌伦古河,或可翻译为:迷雾升起的地方。

雾起何方,边疆的边疆。

这里是真正意义上的边塞,280公里的边境线与蒙古国接壤,秦汉更迭时,是匈奴人的草场。

后来鲜卑人在这里放马,后来突厥人在这里牧羊。

唐朝时,北庭都护府韬光养晦镇守此方,清朝时,准噶尔部厉兵秣马雄霸此方。

…………

林林总总的游牧先民,不同的部族不同的人种,一茬一茬地把这里认作故乡,迷雾里往来穿梭,潮汐一样,走马灯一样。

得到又失去,融合或消亡,或俘或降或战死,或头也不回地远走他方。

回不回头,都留下乡愁。

乡愁最虐心,乡愁也最无情,最容易拾起,也最容易丢。

苦才是乡愁,不苦则丢。

十年百年千年,那些以为永不会被风化的思念执念,终究不咸不淡化云化烟,稀释淡忘,无声消散,雾气一般。

雾起何方,谜一般的边疆。

这里从不是个长情的地方。

新疆阿勒泰,乌伦古河畔青河县,哈萨克人的牧场,马史杨奋的家乡。

县城人口两万,太小的一个县城了,比东南沿海地区的一个镇子还要小,一个馕就能滚完。

没人舍得滚馕,这里的人质朴,生活极简,糟践粮食的事情想都不会去想。

同样质朴的,还有人们对外面世界的想象力,以及对自己人生的想象力。除了吃饭上班养娃娃,对“生活”二字,这里的人大多没有什么过高的期许。

有也不会跟人说。

不论是街面上还是学校里,马史、杨奋这两个名字,也没人会用谐音去笑话。

都是牧场上司空见惯的东西,笑话撒。

都是亲爹起的,谁敢笑话?

没人敢惹马史的亲爹。

他有三大爱好,喝酒、骂街、疼孩子。

当过兵的人耿直,看不顺眼的事就开骂,骂了没用就喝夺命大乌苏,乌苏喝多了以后看谁都不顺眼,包括孩子。

他对谁都凶,也凶马史,但从不动手,周围的人都觉得蛮奇怪,当了半辈子兵的人居然从没打过孩子,倒也稀罕,连马史自己都奇怪。

他疼爱马史的方式很奇怪——买皮鞋。

买就买好皮鞋,专程托人从乌鲁木齐的商场里买,从小买到大。青河风大尘土重,他每天上班前都会蹲在门边吭哧吭哧给儿子擦皮鞋,不擦得锃光瓦亮成镜子不起身上班。他每天出门时手掌上都沾着黑鞋油,一胡噜头发,脸黑一道。

路人笑他:老马又给儿子当孝子了?

他抬脚佯装要踹人家的自行车,脚上一双军用皮鞋皱皱巴巴裂皮开线,穿了快十年。

马史的父亲最敬佩的人是杨奋的父亲,每每提起,每每竖起大拇指:那是个真正的文化人。

当年全县的小白杨树要被砍掉,马史的父亲是奉命执行的人,杨奋的父亲是整个青河县唯一一个站出来反对的人。

杨奋的父亲不善争辩,语无伦次地阻拦:少砍几棵树……给孩子们上学路上留点儿绿荫。

文人爱白杨,斧子好似砍在他自己身上一样。

有人笑他酸,也有人隐约听懂了他,但树到底还是砍光了,他颓唐地坐在树桩子上,垂着头,手撑着膝盖。

杨奋的父亲是个会计,数钱的。

和马史的父亲一样,他也是最早开垦边疆的那批人,来自北京。

那批人命运雷同,大多来自绿树成荫的锦绣之乡,大多终其一生未能重返故土中原。

边塞苦寒,杨奋的父亲写文章取暖,从青年写到中年,几乎算是唯一的爱好。

家里有个大本子,里面贴满了从报纸上剪下来的豆腐块报道,都是父亲写的,他曾是新疆多家报纸的优秀通讯员。

家里最值钱的东西是一支金笔,一分一厘的文章稿费攒出来的,只在写文章时用,平时郑重地擦拭干净,塞进布套子,装进皮袋子,袋子挂在墙上,旁边挂刀。

杨奋中考时要借用,不借,那支笔父亲看得命一样重。

作家杨奋说,其实从尕尕的时候(新疆方言,小的时候)就知道,父亲最大的梦想就是出一本书。

这个梦想他从未和任何人明说,需要说吗?几十年光阴流转,这个梦想妥妥地和金笔一起挂在墙上,旁边挂着刀。

从背井离乡到把异乡认作故乡,父亲用了一生的时光。

不管是主动还是被动,他都不得不爱上这个辽远幽寂的地方,任何一种爱都需要表达,父亲的表达方式,是金笔下那一笔一画的新疆:

刀郎木卡姆的急促鼓点,阿希克苦修者的铁环马棒,河狸和红隼,垦荒者和麻扎,哈萨克年轻阿肯的冬不拉弹唱……

除了给报社投新闻稿,父亲也是给出版社投过长篇书稿的吧。

在那个没有快递没有电邮的年代,他应该曾无数次摩擦过街角那只绿色邮箱,当邮递员的自行车铃声响起时,他是否也曾慌忙地起身,心脏怦怦地跳?

不知道,没听他提起过,一个男人真正的心事,怎会向人道?

只记得午夜的餐桌上厚厚一摞稿纸,他借着头顶15瓦的小灯泡发出的光,一字一句地誊抄。

泡一杯温热的黑砖茶,点一根报纸卷的莫合烟,沙沙沙的轻响中,两种青烟,各自袅袅。

杨奋起夜,睡眼蒙眬地路过,父亲的手掌摊开,遮在稿纸上:唉,睡不着,练练字……

金笔的光泽微微闪烁,一丝羞赧,居然挂在中年男人的脸上。

没听他提起过投稿,也没听他说起过退稿,只见过他午夜独坐,金笔在纸上沙沙响。

年复一年,从一个午夜到另一个午夜。

金笔只用来写文章,只有一次例外。

派出所里,父亲弯腰埋下头,签下自己的名字。

是一份需要监护人签字的保证书,签了才能将杨奋保释,名字写得严谨工整,父亲一贯的风格。

一个警员追出来,右手高高擎起,一抹金光。

满街的人抬起头,听他咋咋呼呼地高声喊:杨会计,你的笔咋忘拿了?

县城只有一条街,父子俩慢慢走完。

家门早过了,父亲的脚步却不停,城边的小山包前,他终于转身,杨奋后蹦半步,下意识捂住脸蜷起腰。

爸爸!他告饶,我以后再也不馋了,我再也不去门市部偷了。

没有预想中的耳光,也没有兜心脚,父亲没打他。

他战战兢兢地解释:门市部里进了一箱健力宝,电视里才有的那种……我以后再也不馋了。

日光晃眼,积雪未消,风里冻了良久,才听见父亲说:……报社寄来的稿费,以后给你当零花钱。

杨奋蹲在地上哭:爸爸,我给你丢人了……

父亲没去扶他,父亲立在原地,手攥成拳头,里面紧紧握着那支笔。

父亲向来木讷,父亲嘴唇哆嗦了半天,方又挤出一句话:……不管生在哪儿,都要做个有出息的人。

他脖子上青筋暴起,低声地、吃力地说:不管我有没有出息……你都要有出息。

衣襟扑簌,手指冰凉,枯草俯身偃,风来自远方。

轰隆隆的战车一样,铺天盖地的骑兵一样,穿越蒙古利亚的高原,搅浑乌伦古河水,横扫西北偏北的旷野,从一个远方席卷向另一个远方。

……

时刻新闻

时刻新闻