《草木滋味》 周华诚 著 广西师范大学出版社出版

周玉娴

在北方寒冷萧瑟的冬天收到南方朋友周华诚的《草木滋味》,心中窃喜!以我的想象力和绘图力,定能在脑中、心中、眼中,重构一幅江南图景,这样的阅读享受是我来北地之后常要做的。闭上眼睛,静坐冥想,神通千里之外长江北岸的故乡。

“草木生”“南方书”“流浪帖”“烟火集”“灶下语”,《草木滋味》五辑,以三言为题,目录的章目竖排,形式上古意浓厚。

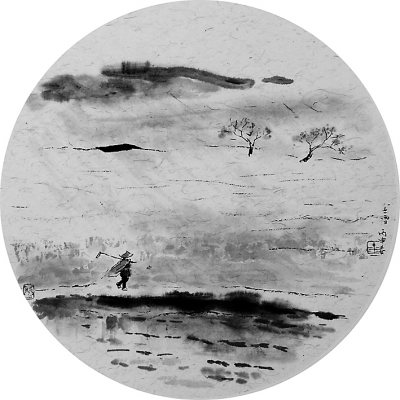

南国草木,葳蕤温润,不比北国草木春生冬灭,生长有时。《草木滋味》辑一“草木生”写浙西乡居之趣,作者悠然自得,读者蔚然神往。“叫人忘记尘世凡俗的事”是那些在乡间唱着歌儿吃野草莓的时光,那些在烟火中仍然不忘拿着板凳看梨花的日子,那些只为一日三餐忙活的细嚼慢咽的慵懒生活。草木生,草木长,草木在乡间,在周华诚的家乡,也在我们每个人心中的故乡。动了思乡之情,再看辑二“南方书”,作者以书信形式向一位名叫远人的海外游子诉说家乡名物。这丝丝缕缕的情从远人兄的味蕾记忆开始。远人兄是谁?有读者说那是作者自己,是家乡的作者给远游的自己写的信。我想,那应该是一个虚构——远人,遥远偏远之人,即使现代社会距离感被极大地压缩,跨洋渡河也在一日之内,但是只要离开家乡,离开那片草木滋养的水土,你就是“远人”。即使是在国内,南北饮食文化的地域差异,也会让人心心念念家乡的那一口吧!况且,作者品出的草木滋味都是那屋前房后的平常之物,青蛳、地耳、苦笋,不一定登得大雅之堂,但一定是你心尖尖上的那一口。

从浙西的山村出发,作者的“吃迹”遍及大江南北、长城内外。南到广东的霸王花、酸笋,西到甘肃民勤的羊肉沙米面、面汤,北到东北的“花姑娘”、冻梨,你就随着作者去流浪吧。如果没有他的空闲时间,没有他的好脚力,你还可以看《草木滋味》辑三 “流浪帖”。那是作者这些年在神州大地不同的地方或吃到或听来的让他记忆深刻的吃食。比如,在甘肃民勤地区一个县委大院旁边的面馆,贩夫走卒和机关干部一起,端着面汤在街边,“一手叉腰,一手端汤,昂首挺胸,吧唧着嘴”,作者以“古今多少事,都付一碗面汤中”作结,让一碗面汤道出了西北人的豪迈和憨实。

我的书是珍藏版的毛边书,需要边看边用刀割。而此时,我正手捏一把直尺,权当裁纸刀,割开厚实的书页,看一页割一页,割一页看一页。像什么?像农人挥舞着镰刀,嚯嚯声中,将一畦畦成熟的思想之穗收入脑中;又像一个挥着小刀的食客,嗖嗖嗖,将白水煮就的鲜美羔肉一条条割下送入口中。前一个比喻文雅,大家应该都能接受,后一个比方实在是吃货之语,仿佛让阳春白雪的情怀沾满了烟火尘色。但是,这都是我读《草木滋味》的感受。读辑四“烟火集”,你能透过日常烟火领略一座城市的饮食风俗,也开始认识一地风物人情。

草木滋味。滋味二字,可以是一场深远的探索,从古到今贯穿在我们生活的始终。八九月大的婴孩,识别外界物件时,都是直接拿了往嘴里送,舔一舔、尝一尝,咂吧着小嘴给这个物件下了“定义”。周华诚也是怀着这样一颗拙朴的童心写草木吧,他在长大成人尝遍美食之后,再以纯净的味蕾复尝家乡草木。春日里雨中柚花的香,夏日里清晨的稻花香,秋晨的泉水香,冬日黄昏腊梅枝上白雪香,那是作者记忆中沉淀的气息。这气息与味道相连,即使你浪迹天涯,历经世事,回到故乡,那一丝一缕的熟悉味道还是你自己的。那种你生命底色中的气息,随时召唤了你的嗅觉和味蕾。作者以辑五“灶下语”做了自己味觉的结语。母亲的一碗米汤蛋花,百吃不厌。不厌其烦,才是真喜欢。我揣度,作者辑录此中的食物应该就是他的真喜欢。比如,单单一个秋葵,他写了四篇,煎炒烹炸,起承转合,都有了。远人兄再次出现,和作者做了一次有关秋葵的对话。作者对食物的爱之深写之切,给读者极强的亲近感。

刚刚过去的这个春节,你是否回到家乡,重温了那些思念已久的草木滋味?

时刻新闻

时刻新闻