编者按:《在故宫寻找苏东坡》将苏东坡的精神世界和艺术史相勾连,在故宫藏品的光泽流转中,引领读者去寻觅苏东坡的生命印迹,解读宋代人的精神密码。本书从入仕、书法、绘画、文学等十个侧面书写了苏东坡的一生,讲述苏东坡淡看夜昼枯荣,笑纳阴晴悲欢的豁达人生。时光静好,来翻开书卷,在宋元明书画的低声诉语中,重新走近苏东坡……

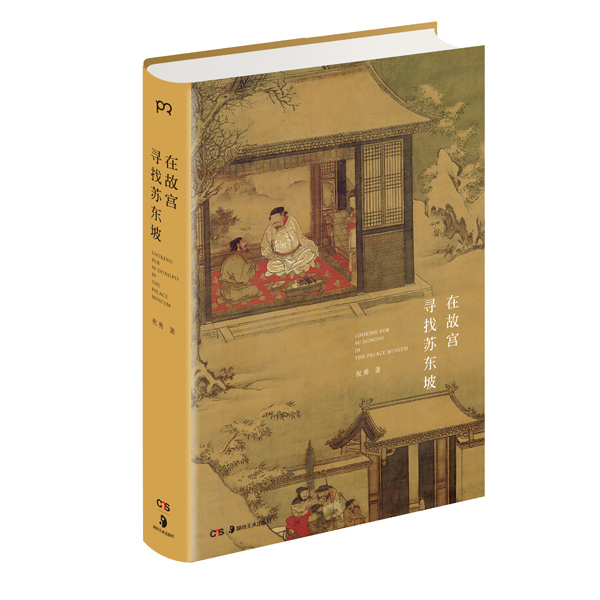

《在故宫寻找苏东坡》 祝勇 著 浦睿文化 湖南美术出版社

相关专题:图书连载|《在故宫寻找苏东坡》:读懂苏东坡与他的时代

根据苏轼后来在诗中的记述,他在御史台的监狱,实际上就是一口百尺深井,面积不大,一伸手,就可触到它粗糙的墙壁,他只能蜷起身,坐在它的底部,视线只能向上,遥望那方高高在上的天窗。这是一种非人的身体虐待,更是一种精神的折磨。将近一千年后,我在奥斯维辛集中营,看到了结构相同的监狱。

他终于知道了大宋政坛的深浅。那深度,就是牢狱的深度。黑暗、陡峭、寒冷。

苏轼就这样被“双规”了,在规定时间、规定地点交代“问题”,与此相伴的,是残酷的审问,还有狱卒们的侮辱。

他把提前准备好的青金丹埋在土里,以备有朝一日,必须面对死亡时,毫不犹豫地了断今生。

儿子苏迈,每天都到狱中为苏轼送饭。由于二人不能见面交流,因此之前约定:平时只送蔬菜和肉食,如果有死刑判决的坏消息,就改为送鱼,以便有个心理准备。

苏迈很快花光了盘缠,他决定暂时离开汴京,去朋友那里借钱,就托一个朋友代为送饭,情急之下,他忘了向朋友交待这个约定的秘密。而不知情的朋友,恰好给苏轼送去了一条熏鱼。乍见食盒里的熏鱼,苏轼脸色骤然一变。

他给自己最牵挂的弟弟写了两首诗,偷偷交给一个名叫梁成的好心狱卒,让他转交给苏辙。

梁成说:“学士必不致如此。”

苏轼说:“假使我万一获免,则无所恨,如其不免,而此诗不能送到,则死不瞑目矣。”

梁成只好接了下来。

其中一首写:

圣主如天万物春,

小臣愚暗自亡身。

百年未满先偿债,

十口无归更累人。

是处青山可埋骨,

他时夜雨独伤神。

与君今世为兄弟,

又结来生未了因。

然后,他又坐到黑暗里,一动不动。

长夜里,他破茧为蝶。

(本文选自《在故宫寻找苏东坡》)

时刻新闻

时刻新闻