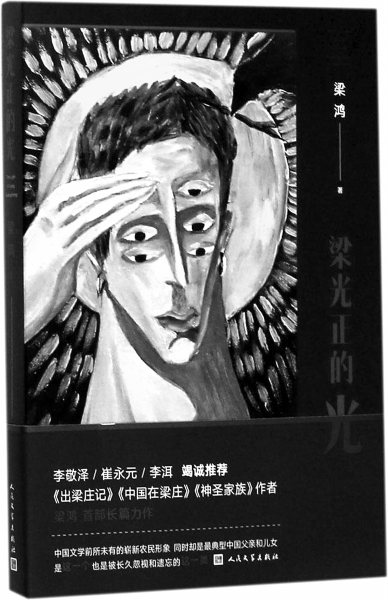

《梁光正的光》梁鸿著 人民文学出版社 2017年11月出版

鱼禾

掀动的问题无法回避

我一向偏好文辞讲究的文体家的作品。但此前阅读梁鸿的印象,在这里多少遭遇了挫折。显然,在她的第一部长篇小说里,梁鸿放弃了文体家的讲究而选择将就人物的风格。为逼近生活原态而在语言方式上适当地自我克服,也许是当代写作在叙述选择上的宿命。但梁鸿的放弃,却显然不是考虑叙述自身的效果,而是出于对叙述对象的尊重。

对于有良知和洞察力的作家而言,人的问题总是先于技艺问题;这也反过来决定了作家与作品的格局。梁鸿对于人的关注并不是从这部作品才开始的。从《中国在梁庄》到《梁光正的光》,她在文体上的尝试和突破,在语言方式上的自我克制,似乎都是出于这样的动机:在写作和社会生活之间建立起一种互动、共生的联系,让写作不仅是自洽的,更是及物的;某种生活及其中个体的人有没有获得不失真的呈现,比文本的完美度更重要。这也许正是梁鸿作品在观念和意象两个方面均具有强大原创性的原因。她的立意,人物,场域,笔法,似乎从不囿于这样那样的欣赏框架,她要言说的“物”,她的“意”与“辞”,常常超越惯性阅读乃至惯性批评的想象边界,使既定的坐标系失效。她掀动的问题像座王屋山一样矗在门前,让人无法回避。

梁鸿对我们的语言系统关于“人”的分拣和割裂一直保持警惕。几年前,在《出梁庄记》某次读者见面会上,当梁鸿陈述完“农民工”的现实处境,一位衣着讲究的老先生问,我们是不是应该以现代化眼光来看待进城的这些人?难道城市应该是为外来人口准备的?梁鸿回答,作家的任务是看见问题并尽量不加涂饰地加以表达,因为的确有这种存在,有这样的苦难,作家的确解决不了这些冲突和问题,但是如果不努力去呈现,就是作家的失职;城市的确不是专为外来人口准备的,城市也不应该是专为任何一部分人准备的,城市是给人准备的,这个“人”里面,当然也包括在城市辛苦劳动而居无定所的人。

事实上,这里面涉及到一个有关人道的前提性问题。与其说这种思考的精神渊源可以追溯到鲁迅甚至更早,还不如说,任何头脑清醒而不自私的作家,都不会忽略这样的前提性问题。《梁光正的光》中,“梁光正”这个人物的出现,显然不是作为某个社会群落的典型,而是作为有特定生存背景和生活方式的人,作为一种更广阔的存在的一分子。也许在这样的意义上,才可能整全、准确地理解梁光正。

一个人要求自己被认真对待,会与人群多么违和

完全不介入的写作是不存在的;但完全沉浸其中的写作,在表达的完成度上则可能会打折扣。在这种两难之中,梁鸿选择了“亲人”视角,以一种情感者态度进入虚构,遵循虚构场域的内部逻辑。除最后使用了传统的全知视角外,前九章依次采取梁家的三个孩子勇智、冬玉、冬竹的视角各叙一章,然后轮回,如是三番。这种叙述视角所依附的主体本身也是在场者,并不是传统全知叙述中的旁观者。这样的第三人称,事实上兼有着第一人称叙述的在场性和情感关联度。能明显感觉到作者为了保全人物原质所做的退避。在评论和随笔写作中文风典雅清透的作者,从这部长篇小说里隐身了,在趋近口述风格的叙述里,只有人物在动用他们的感官。经过刻意限制的轮回视角,在情节、人物个性展现等方面的互补十分高效——他们凝视着同一个父亲、同一段历史、同一种场域,提供了不同质地的“看见”。这让我想起跳房子游戏。游戏场地是标了序号的九个格子,最后一格是天堂。游戏规则要求,从第一格到第八格要踢着瓦片单脚跳,到天堂才可以双脚站立;谁最先完成一个回合,谁可以占一格作为自己的房子,别人不得经过。小说从三个有限第三视角轮回到最终的全知,也正是这种从限制到自由、艰苦贯通的感觉。

依照规则,梁光正的人生本来是在这样的格子里上演的。然而并不是。你发现这个人常常犯规,一会儿踩线,一会儿出格,总之不好好玩。很简单,他的目标不是占房子,而是废除霸占。但由于牢固的游戏规则,他努力的结果只是不断让出自己的格子,却没有阻挡别人的霸占。而他经常性的出格也并非有意与规则为敌,只是因为他不愿意从赢家霸占的格子上绕过去,他觉得这“不该”。他理所当然地坚持着他认为的“应该”,哪怕这“应该”颠覆了他一生的安逸。这坚持,令人于心戚戚。虽然我并不觉得这是一种高贵或神圣——梁光正的坚持,只是在有限的现实里努力活出滋味的“人”的坚持。作为从未被认真对待的人群中的这一个,他要求存活,要求情感,要求不被挪移,不被欺瞒。然而,当俗常生活最终还是沦陷于“被安排”、被形形色色的常规充塞,这种坚持,就像自认为游侠骑士的堂吉诃德,有光荣和悲壮,也难免有几分无谓和滑稽。个体与人群的严重违和,总是要付出双重代价——一重是群体对个体的侵夺,一重是群体对个体的歪曲。梁光正被儿女指责的种种过错,只是牵累和麻烦,而非不义或伤害。亲人所承受的苦难是他导致的,却不是他造成的。允许饥饿而不允许偷窃、允许冤枉而不允许指标落空、允许装假而不允许恶名、允许不关心而不允许不正常、允许不能活而不允许不好看的无名势力,它的庞大和凶恶,常使勇气湮灭,言语躲闪,热情冰冻。而这个执拗的人,他不管这一套。他反问:你能看着人饿死?你只管自己日子过好了,谁也不管了?他们胡说,还不兴人说个真话?

梁光正,“出格者”谱系中的异类

在文学人物史上,出格者自有谱系。能够明确指认的人自然是堂吉诃德,或许也会有人想起梅什金公爵,想起亚哈船长和圣地亚哥。在机巧遍地的世间,这样的人总是犯拧,总是做一些得不偿失的事,显得不自量力、格格不入。他们只知是非,不知利害,只畏因,不畏果。在某种意义上,梁光正与堂吉诃德一样,都是一厢情愿、不合时宜的游侠,是既虚构世界也虚构自我、对现实世界的猥琐视而不见的幻想家。

然而,梁光正并不全属于这个谱系。尊奉着古老“骑士道”的堂吉诃德对自己虚构的身份葆有着最大的诚恳,他本质上并非游侠,而是头脑昏眩的圣徒,他所做的一切包括牺牲,都只是对某种道规的执行,而非出于自我的现实意愿。相对于堂吉诃德,梁光正具有更丰富的世俗性与自我性。梁光正的光,源自人之为人的常识与良知,而非某种虚拟身份内含的“道”,发自人性而非神性。这光亮与其说是用来照亮道路的灯盏,不如说是用来御寒的火堆,是寒凉世间的一点点高温。梁鸿致力于表现的,不是殉道或代罪的圣徒,而是“这个人”——挟带着人的缺陷和混乱,也在似乎不可能之中,葆有着人的淳朴微光。“这个人”,正是文学比宗教故事更动人心弦的原因。梁光正的出现,在某种意义上是对既有人物谱系的一种废名,你找不到一个与他完全对应的精神基因和姓氏。不神化、不符号化地感受他,也许才是读解的正途。

时刻新闻

时刻新闻