“山海经”的由来

在阅读《山海经》之前,我们不禁要问:书名“山海经”究竟有何含义呢?所谓“山海经”,顾名思义,它是关于“山”和“海”的“经”。“经”本指纺织中纵向的经线,后来引申为法则,在此基础上又引申为具有权威意义的典籍。“经”一般指儒家经典,如“六经”。但《墨子》《楚辞》《山海经》以及一些宗教典籍,在特定情形下也被冠以“经”的称号。

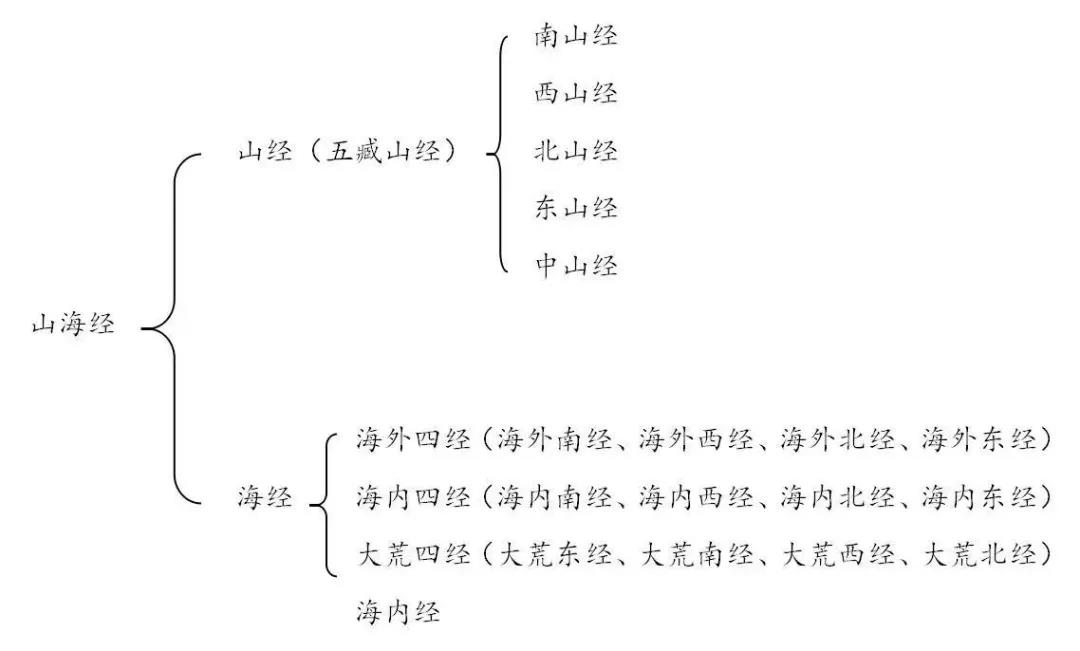

下文将谈到,《山海经》是战国秦汉方术兴盛背景下的产物。《山海经》被尊为“经”,也是时代的反映。今本《山海经》主要由两部分构成,分别是《山经》(即《五臧山经》)和《海经》,其基本框架如下所示:

《山经》以山为线索,将名山大川分为若干组,概述当时“海内”的范围:东到大海,西抵现今的甘肃、青海,北达内蒙古,南届广东、四川等地。总体而言较成体系,风格也相对统一。

《海经》则画风突变,主要表现“海外”世界,记述也不再一板一眼,东写一段神话,西记一个异域方国,大多虚无缥缈,难以证实。而且《海经》各部分之间不断重复,显得啰唆繁杂。据统计,《大荒四经》《海外四经》相重叠的内容达50处以上。

但《海经》的记述也并非毫无章法,大多数学者相信,《海经》是“看图说话”的产物。如宋人朱熹在《记山海经》中已经指出,《山海经》中记载各种奇人异物,往往明确点出固定动作或朝向,应是在图画基础上做的发挥。《海经》对某一类人或某一位神人的情态描写,多是“定格”的静态。如《海内北经》“犬封国”记载:“有一女子,方跪进杯食。”说的是画面中一个女子正跪坐向男主人进奉食物。“方”是表示“正在”的时间副词,表现的是现在进行时。此类记叙在《海经》中一再出现,这是《海经》“看图说话”的一个重要依据。

晋人郭璞在注释《海经》时,也常联系图画加以解说,如:“图亦作牛形”“画似仙人也”“画似猕猴而黑色”……可见在郭璞的时代,《山海经》也是配合图存在的。郭璞另撰有《山海经图赞》,即就“山海图”所写的“赞”。同样生活于晋代的陶渊明,便在《读山海经》中写下了“流观山海图”的著名诗句。只不过早期的图已经失传,目前市面上各种配古图或新图的《山海经》,图都是明清以来人们根据文字重新绘制的,已然是“看文作画”了。

我们现在习惯说“图书”,但在一开始这个词指的是“图+书”。从出土的简牍和帛书看,中国早期的书已经“图文并茂”,只不过配图的书大多与方术有关,《山海经》便是其中一种。

从目前的材料看,《山海经》作为书名第一次出现,是在司马迁所著《史记·大宛列传》之中:“至《禹本纪》《山海经》所有怪物,余不敢言之也。”东汉的王充在《论衡·谈天》中引用了这段话,但“山海经”写作“山经”。因此不少学者认为,古本《史记》只提到《山经》,指的是《五臧山经》,而非《山海经》,“山海经”是刘向、刘歆父子合并《山经》和《海经》之后的重新命名。

在《山海经》郭璞注本中有一句话:“此《海内经》及《大荒经》本皆逸在外。”虽然这句话出自谁人之口尚有争议,但至少暗示《山海经》各部分的编定并非同时。

总之,《山经》和《海经》从体例、成书年代到内容都不尽相同,二者尽管也有一定的联系,但毕竟不是铁板一块的整体。在看待《山海经》的性质、年代等问题时,便有必要加以区分。

《山海经》的年代之迷

《山海经》是什么时候的书?这是《山海经》分歧最大的问题之一,不同答案之间的时间跨度可达两千年以上。

我们今天所看到的《山海经》,是经过刘向、刘歆编定的。西汉末年,刘氏父子负责整理皇家图书馆文献,他们整理的结果,奠定了我们今天所见先秦两汉文献的基本格局。刘歆在校订完《山海经》之后,将其呈献给汉哀帝,他在《上山海经表》中指出:尧舜时期洪水泛滥,大禹负责治水,划定九州,伯益等人在此基础上区分山川、鸟兽、异国,并编撰了《山海经》一书。

向来有质疑精神的王充,则是支持这一看法的。与王充大致同时的赵晔,在《吴越春秋》中也有类似的记述。可见在汉代,《山海经》成书于距今四千多年前的大禹时期,是当时相当普遍的一种认识。

但《山海经》中不少记述是明显晚出的,正如清代的《四库全书总目提要》所说:“观书中载夏后启、周文王及秦、汉长沙、象郡、余暨、下巂诸地名,断不作于三代以上,殆周秦间人所述,而后来好异者又附益之欤?”《山海经》中的许多地名和词汇,的确是秦汉时期才出现的。

在看待《山海经》的年代时,《山经》和《海经》自然需要区分,《山经》和《海经》内部,也不能一概而论。它是不同历史时期的材料叠床架屋“层累”而成的结果,其集中编写的时间不早于战国,但书中的一些内容则可能要追溯到更早的时期。

学者们就各篇的成书年代提出了具体的看法,如《山海经》研究的权威袁珂先生认为,《大荒四经》和《海内经》成书于战国初年或中期,《五臧山经》和《海外四经》成书于战国中期以后,《海内四经》则成于汉代初年。语言是不会骗人的,一些学者已经尝试从汉语史的角度出发研究《山海经》的成书年代,所得出的结论同样是该书非出自一时,非出自一人,而是战国到秦汉之间陆续编写而成的。

《山海经》是本什么书?

那么《山海经》究竟是本什么书呢?

班固在编纂《汉书·艺文志》时,将《山海经》归入了“数术略”。这实际上继承了《山海经》的整理者刘向、刘歆父子所编《七略》的观点。刘氏父子将当时所能见到的图书分作“六艺略”“诸子略”“诗赋略”“兵书略”“术数略”“方技略”六大类,这相当于早期的图书馆书目分类,奠定了我们目前所见先秦两汉文献的基本框架。

“数术略”都包括哪些书呢?在《汉书·艺文志》中,“数术略”分为“天文”“历谱”“五行”“蓍龟”“杂占”“形法”六类,主要讲的是天文历法、占卜风水之类的“数术”。《山海经》被归入“数术略”的“形法”。这是汉代人对《山海经》性质的认定,也是最接近《山海经》成书时代的认定。《宋史·艺文志》则将其归入“史部”的“五行类”,同样认为它是数术类的文献。

“方技略”的内容主要是医药、求仙,“数术”与“方技”可以合称为“方术”。《山经》和《海经》的性质未必全然相同,各有侧重,但都与方术密切相关。《山海经》可以说是一种方术书,同时又是一种比较综合的方术书,既有数术,又有医药与神仙之道。

操方术的术士需要了解神怪、祭礼、医药等知识,《山海经》俨然是一种方术手册。方术在中国古代的地位,大致相当于今天的“科学”。之所以《山海经》如同百科全书,便与方术的内容息息相关。

鲁迅先生有一个著名的论断:《山海经》是“古之巫书”。这一定位大致准确。不过大家通常所说的“巫术”,是一个受西方影响的概念,“方术”则更能体现《山海经》的性质。

有的人将《山海经》视作“小说”。如明人胡应麟称其为“古今语怪之祖”,清代的《四库全书总目提要》则认为它是“小说之最古者尔”。中国古代的“小说”概念与今天所说的“小说”不可同日而语,它一开始并非指一种明确的文体。早期的“小说”与方术关系密切,这也是《山海经》被视作小说之祖的重要原因。

《山海经》在宋代就被收入《道藏》,可见道教人士也将其视作道书。有人并不同意,如《四库全书总目提要》便说:“究其本旨,实非黄、老之言。”但黄老学说与方术确实又关系密切,它们共同为后来的道教奠定了思想基础。因此,《山海经》道书说也有一定的道理。

也有的人将《山海经》看作地理书。《隋书·经籍志》便将它归入“史部”的“地理类”。《山海经》记录天下山川,远较《禹贡》翔实,乃至于一山一水、一兽一鸟、一草一木都一一道来,道路里程说得有板有眼,俨然是全国国土资源普查的综合性成果。

《山海经》对天下山川的记录,有不少是有现实基础的。同时,它又显然经过有意整合,有不少记载并不符合实际。尤其是《海经》,更加脱离现实。不少人试图破解《山海经》的地理范围,有人甚至认为书中涉及日本、美洲、非洲等地。

历史地理学的权威谭其骧先生从历史地理的角度对《山经》的地理作一一考述,他指出:书中对山与山之间距离的记载,基本都不正确;《山经》对山西南部、陕西中部、河南西部的记载最为详细、准确,而离此范围越远,偏差也便越大;《山经》的范围比中国现在的版图要小得多,不可能包括日本、美洲等地。谭先生的观点,见于其《论〈五藏山经〉的地域范围》《〈山经〉河水下游及其支流考》诸文,本书关于《山经》山川的解释,大多参考谭先生的观点。至于《海经》,因过于闳诞迂夸,想要落实其地理方位并不现实。

还有的人将《山海经》看作神话书。自茅盾以来,研究中国神话的学者便有一个普遍的预设:中国原本有像古希腊那样成体系的神话,只是后来散佚了,或者被儒家改造了。《山海经》中的故事,是先民神话的孑遗。中国神话学,很大程度上便是建立在这一预设之上的。

常金仓先生在《〈山海经〉与战国时期的造神运动》一文中指出,《山海经》实际上是战国“造神运动”的产物,书中所涉及的“神话”,基本不是远古初民传下来的,而是战国术士们的再创造。如果此说成立,对目前的中国神话学无疑是重大的打击。

在东周之前,知识和学术都为供职于朝廷的王官所垄断。而随着王纲解纽,知识下移,“士”阶层崛起。这些“士”,既有继承了王官之“学”的诸子百家,也有继承了王官之“术”的术士,方术在此背景下趋于兴盛。无论是诸子还是术士,都是为政治服务的。前者倡言政治学说,而后者则在迎合统治者求仙问药的旨趣。

战国时代,上层贵族崇尚养生、长生之道,这在之后的秦皇汉武身上臻于极致。也正是从战国开始,方术活跃于历史舞台,神异之说颇为流行。像《山海经》中一再出现的西王母、灵巫等形象,均与对长生的追求有关。从出土的简帛文献看,战国到秦汉的确有许多讲方术的书,侈谈神怪与灵药,这在此前是难以想象的。《山海经》,正是这一时代背景下的产物。

中国早期的神话材料,主要体现于《山海经》《穆天子传》《归藏》(包括传世本和王家台秦简本)以及子弹库楚帛书等文献,它们都与方术有千丝万缕的联系。由于种种原因,中国早期缺乏叙事传统。战国以后,讲故事的书开始多起来,关于神怪的故事也应运而生。虽然《山海经》不是真正意义上的神话书,但确乎为我们提供了丰富的神话资源。诸如《镜花缘》之类的古代小说,再如《三生三世十里桃花》之类的影视作品,均能窥及《山海经》若明若暗的影子。

如何让理解《山海经》中超现实事物?

《山海经》中最引人入胜的,莫过于各种珍禽异兽、奇花异草以及神话人物。书中的鸟兽,动辄好几个脑袋、好几条腿,动辄呼风唤雨,甚至可以祸国兴邦,显然是超现实的存在。古人为何如此大开脑洞,塑造出这么一个光怪陆离的世界呢?有些人相信,《山海经》中记载的怪兽、异鸟,都是远古曾经确实存在过的。有人甚至认为,那些诡异的奇人异兽表现的实际上是外星生物。这些解释,则属于进一步脑洞大开了。

刘歆在《上山海经表》中说《山海经》中的记载“皆圣贤之遗事,古文之著明者也,其事质明有信”,强调此书的可信。刘歆还向汉哀帝举出两个例子:

一是在汉武帝时期,有人进奉“异鸟”,但喂它什么都不肯吃,东方朔见了之后,一下子便说出这鸟叫什么、吃什么,并称依据来自于《山海经》。二是汉宣帝时期,有人在地下石室中发现了一个披头散发、反绑着手、束缚着脚的人,将其运至京城,大家茫然不知,只有刘歆的父亲刘向指出这便是《山海经》所记载的“贰负之臣”。

刘歆在此基础上指出,通过东方朔和刘向的宣传,大家开始重视并研读《山海经》。《山海经》可以帮助人们了解各种稀奇古怪的事物以及遥远的异域国度,因此“博物之君子,其可不惑焉”。不过对《山海经》提出质疑的仍不乏其人。如司马迁在《史记·大宛列传》中称“至《禹本纪》《山海经》所有怪物,余不敢言之也”,这与他尚实的治史精神是相一致的。

针对有些人对《山海经》可信性的质疑,对方术深有研究的郭璞在《山海经·序》中指出这是因为“夫玩所习见而奇所希闻”,事物本身并不“异”,之所以有人会觉得“异”,不过是少见多怪罢了。

郭璞的思路颇有启发性——大家眼中古怪的事物,不过是较少有机会见到罢了。我们不妨先来看清代康熙年间聂璜所绘的《海错图》。聂璜对一些水生生物进行了写实描绘,但有的画作以今天的眼光看来,仍可以说是极为失真的。譬如对鳄鱼的描绘,聂璜所画的形象俨然一只四肢带火的大蜥蜴,与现实中的鳄鱼相差甚远。可见,即便是在清代,当时人们对鳄鱼这种实际存在的动物尚且存在理解上的偏差,更不用说在交通还没那么便捷的先秦了。在交通阻隔、人口流动管理严格的情况下,一般人的常识是有限的。对于远方的物产,往往怀有好奇的心理,由于道听途说、辗转流传,势必会发生失真和变异。许多现实中的动物,便会如聂璜笔下的鳄鱼,化身为诡异的怪兽了。

除了客观原因,术士们主观上的添油加醋也不容忽视。术士要炫耀自己的异能,便要知人所不知。根据马克思的观点,所谓的神怪,其形象都根植于现实的事物。将不同动物的部位拼接在一起,或者夸大其数目,是世界范围内人们塑造神怪的共同手段。如《南山经》记载在杻阳之山有一种龟,长着鸟的头和蛇的尾巴;又记载在基山有一种鸟,长着三个脑袋、六只眼睛、六只脚和三只翅膀。形貌均极为夸张,俨然是核辐射后基因突变的结果。

这些怪异的动植物,又往往被赋予某种功能,如是否有药用价值;或被视作某种征兆,有时是祥瑞,有时是凶兆。古人在看待外物时抱以强烈的实用主义,人与自然之间存在密切的联系,外物往往为人服务。书中的有些记载可以利用文化人类学所归纳出的“相似律”原理去解释,如《西山经》“嶓冢之山”记载了一种叫“蓇蓉”的植物,吃了它便会不孕不育,而这来源于它本身不结籽——不结籽和不孕不育是相似的。再如《西山经》“小华之山”记载“鸟多赤敝鳥,可以御火”,畜养赤敝鳥之所以能抵御火灾,正是因为它的羽毛鲜红似火。以赤敝鳥抵御火灾,则属于方术中的“厌胜”之术,即以某种动物或植物去压制灾邪,此类方术在《山海经》中较为常见。

《山海经》中的各种神人,多是“龙身而鸟首”“人面而马身”之类的形象,正如古埃及的神祇有的是鸟首人身,有的是狮身人面。发现于湖南长沙的子弹库楚帛书绘有十二个月神,都是人兽杂糅的形象。这些月神的形象,酷似《山海经》对一些神灵的描述。如春正月的神是蛇首鸟身,春二月的神是四首双身连体鸟,夏四月的神是双尾蛇,夏五月的神是鸟足三头人,等等。夏五月之神的形象,便可与《山海经》“其神状皆人面而三首”(《中次七经》)的记载相对照。无论是《山海经》还是楚帛书,都反映了战国时代人们眼中的神祇形象。

《山海经》的版本和注本

目前所见最早的《山海经》刻本,是南宋淳熙七年(1180)尤袤的池阳郡斋刻本,被称为“宋本”。尤袤是南宋著名诗人,也是著名藏书家。在宋本的跋中,尤袤提到了当时的《道藏》中已经收有《山海经》。留存至今的明正统十年(1445)所编《正统道藏》也有《山海经》(缺第14、15卷),被称为“道藏本”。明代的《山海经》,尚有明成化元年(1465)吴宽抄本、明万历十三年(1585)吴琯刻本等。

清代毕沅、郝懿行等对《山海经》做了集中的校订,目前普遍通行的底本便是郝懿行本。由于宋本和道藏本时代最早,两者的文本面貌最为接近,也不存在郝懿行本的一些讹误,本书的底本便以宋本为主,兼及道藏本,同时参考其他异文。除非有特别确凿的异文或辞例佐证,本书一概遵照底本,以期为读者提供一种相对准确且能反映《山海经》原貌的文本。

目前所知最早注释《山海经》的是郭璞,他的注文至今是我们绕不开的。此后《山海经》长期缺乏相应的研究,明代的王崇庆所撰《山海经释义》、杨慎所撰《山海经补注》对《山海经》加以考证,但相对零散简略。清代的吴任臣所著《山海经广注》,则是郭璞之后首次针对《山海经》的全面整理。此后,汪绂所著《山海经存》、毕沅所著《山海经新校正》、郝懿行所著《山海经笺疏》、王念孙及王引之的校注等,将《山海经》的研究推向高潮。尤其是郝懿行的笺疏,具有深远的影响。

《山海经》的现代注本,以袁珂《山海经校注》最具代表性。除了袁先生的注本,目前市面上的《山海经》注本相当多,质量良莠不齐。有的注本几乎全部照搬袁先生的注本,有的注音、释义不够准确,有的过于烦琐或过于简略。而且,目前的注本普遍不涉及地理问题。虽然《山海经》中的许多地理问题无法落实,但仍有不少地名有现实依据,有必要向读者交代。有注本照搬吕调阳《五藏山经传》对山川加以解说,但此书多望文生义,牵强附会,反而会误导读者。本书既借鉴前人的成果,也注意他们的不足,同时尽量吸收谭其骧、章鸿钊、江绍原等专业学者对历史地理、矿物等方面的解释。本书的注译务求精准简洁,并结合现实中的山川、动植物加以说明,以期为读者提供相对可靠、信息量较丰富的新注译。

时刻新闻

时刻新闻