□卫坚 文/摄

汉字源远流长,使用的时间长、地域广、人数多,从古至今一脉相承,是世界上唯一没有中断过的文字。一个汉字就是一个故事,汉字记录了历史、传播了文化,为增加民族团结、增强中华文明的凝聚力、推动社会发展发挥了重大作用。汉字及汉字传说、汉字文化符号、汉字字形及书法变化发展具有多元性、多样性、兼容性,时间跨度长、相隔距离远、表达方式差异大,汉字寻踪道路遥远但很有意义,笔者将近年所见所闻边记录边拍照、边学习边思考,梳理如下供参考:

汉字起源的传说

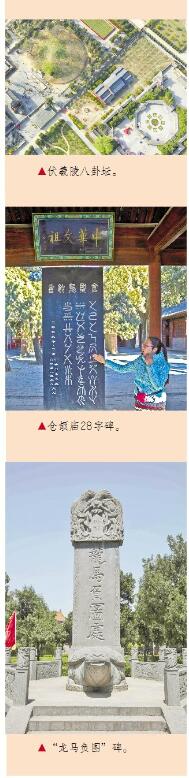

汉字的起源有多说,一有“仓颉造字”的传说,该传说已列入国家级非物质文化遗产名录。陕西、河南、山东等地有许多纪念仓颉的遗迹,每个遗迹中都有仓颉造的28个字的造字碑,联合国将仓颉生日(农历谷雨)作为“中文日”以纪念仓颉造字。二有“河图洛书”的传说:传说伏羲氏时,有龙马从黄河出现,背负“河图”;有神龟从洛水出现,背负“洛书”,河南孟津、洛宁两县分别有“龙马负图”“河出洛书”碑。该传说已列入国家级非物质文化遗产名录。伏羲根据河图洛书画成八卦,河南淮阳太昊伏羲陵有先天八卦坛,太昊陵人祖祭典入选国家级非物质文化遗产名录。三有“文王拘而演周易”的传说:位于河南省安阳市汤阴县的羑里城遗址,是周易文化发祥地,周文王姬昌在羑里被囚的漫长岁月里,据伏羲八卦推演出六十四卦,并著成《周易》一书。传说不是历史,但它是历史的产物,在某些方面反映了历史。

汉字出现之前的文化符号

在文字未成熟之前,古人为记录事物、交流思想、表达意志、传递信息,创造了许多有实际意义的文化符号以及原始信息传递方式,在典籍记载、历史遗址、博物馆展览、文物保护单位、非物质文化遗产里可以见到相关踪影。

(一)结绳记事。中国古籍中关于结绳记事的记载较多,其中,汉朝人郑玄在其《周易注》中说:“古者无文字,结绳为约,事大,大结其绳;事小,小结其绳”。在文字产生之前,人们使用结绳记事帮助记忆,结绳记事也具有文字发生学的意义,例如,古人结绳记事时,一根绳子表示“一”,两根绳子表示“二”,三根绳子表示“三”。数字多了,记数用的绳子多了,数起来不方便,就在绳子上打结,一个结表示“十”,两个结表示“廿”,三个结表示“卅”,“十”“廿”“卅”这三个字可能就是古代结绳记事的遗存。扬州中国印刷博物馆、云南民族博物馆均有结绳记事的展陈。

(二)契刻记事。汉朝人刘熙在《释名·释书契》中说:“契,刻也,刻识其数也。”在文字出现之前,人们订立契约时的数目最为重要,于是,人们用契刻方法,将数目用一定的线条作符号,刻在竹片或木片上,作为双方的“契约”。契刻符号具有传达信息和记事功能。云南民族博物馆展出佤族借贷木刻,五个小缺口——五个月内还清,一个大缺口——不能还清,就来拉你的牛一头。甲骨文是古人用刀刻在龟甲或兽骨上的文字,又称契文。

(三)物件传言。通过物件来传情达意、交流思想的方式,在中国有久远的历史。《诗经·国风·卫风·木瓜》中有卫国男女青年抛掷瓜果和玉石表达爱慕之情的描述,这首诗是“投之以桃”成语的源头。在近现代,云南的景颇、傈僳、布朗等民族中,仍保留着类似的传言方式。云南民族博物馆有“物件传言”的展陈(共有5组物件,每组物件都有含义,其中冬草叶、针线、树根、芝麻表示对父母和亲人的思念;好久未见,十分想念)。

(四)岩画。画由心生,岩画是古人说的话,表达的形态。联合国教科文组织认为“岩石上的绘画和图形……提供了人类在文字发明之前极其重要的历史资料”。著名文字学家唐兰先生在《中国文字学》中说:“几万年前旧石器时代的人类,已经有很好的绘画,这些画大抵是动物和人像,这是文字的前驱。”目前,全国28个省份有1226个岩画片区,2016年“广西左江花山岩画文化景观”入选《世界遗产名录》。宁夏大麦地岩画带面积约450平方公里,有史前岩画1万幅以上,上海古籍出版社古文字专家、甲骨文专家刘景云说:“大麦地岩画中,目前已发现2000多个图画文字”“文字是记录语言的符号,具有约定俗成、流通、抽象的表意形态,大麦地岩画具备了这些特性”。

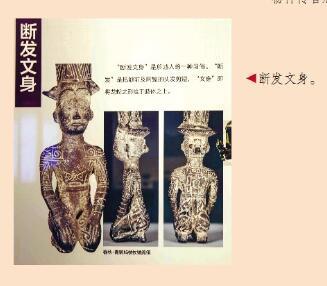

(五)文身。《史记·赵世家》:“夫剪发文身,错臂左衽(文臂膀、上衣右压左),瓯越(今浙江南部)之民也。”海南黎族的文身起因主要有图腾说、认祖说、求美说、防掳说等。文身大多是由点、线、圆等组成的几何纹样,纹样象征着 “幸福文”“平安文”“财富文”等。从现代传播学意义上来研究,文身图像符号具有抽象性、有序性、思维性和意识性的特点,这些特点具有与原始文字相似的传播方式。海南保亭县非物质文化遗产陈列馆和保亭县民族博物馆有文身的展出。笔者于2015年在此拍摄了一位黎族文面老太太。著名社会学家、民族学家吴泽霖教授说:“文身是海南岛黎族的‘敦煌壁画’。”还有的专家说:“黎族文身是黎族的甲骨文。”云南省傣族、独龙族过去也有文身。浙江绍兴博物馆展出公元前六世纪於越部落在此过着断发文身的生活。时隔两千多年的古代浙江与现代海南之民的文身是否有联系?难以寻踪。

(六)陶文。陶文是文字的重要起源。高明著的《古陶文汇编》收集各种古陶文拓片2622张,陶文单字1800余字。以2014年王巍主编的《中国考古学大辞典》划分的考古文化年代,笔者选择9个考古文化年代寻踪陶文:1.距今5000—7000年仰韶文化而建的仰韶文化博物馆其建筑本身就是仿照了陶器及刻画符号,正如有位建筑学家所说:“建筑物提供了某一过去文明的最可触摸和最为具体的遗产,他们甚至比书面文字表达得更为清楚。”该馆展示了半坡、姜寨遗址陶器刻画符号。2.距今5000—7000年江苏龙虬庄遗址出土陶文。有人解释为“左边竖行4个为文字,右边4个为图画符号,表示妇女怀孕、生子的场景”。3.距今4600—6100年山东莒县陵阳河遗址陶尊。其上刻有“日、云、山”陶文,该县博物馆老馆长苏兆庆发现在春分、秋分时节太阳从陵阳河东方的寺崮山升起时形成了“日、云、山”景象,此景与陶文很相似,古文字学家于省吾先生将其解释为“旦”字,这是东海之滨莒人为祭祀太阳神,因形见义、随体诘诎的杰作,苏兆庆馆长依据陵阳河遗址出土的文物,提出山东有“莒文化”和“齐鲁文化”。4.距今4000—4400年湖北石家河陶缸。其上刻有一大一小两个圈,与陵阳河的陶器以及其陶符很相似。5.距今2050—5300年马家窑文化青海乐都柳湾遗址出土彩陶2万件。其中679件陶器上发现符号,形状相识的符号有144种。柳湾彩陶博物馆外形酷似在青海大通县出土的舞蹈纹彩陶盆。6.距今4300—5300年的良渚文化陶刻符。这些刻符中出现了多字符排列形式,“连字成句”能够传递更丰富的信息。7.距今4000—4600年的龙山文化章丘城子崖遗址陶文。龙山文化博物馆展出的陶文“齐人网获六鱼一小龟”,与甲骨文、金文很相似。8.距今3900—4300年陶寺遗址陶片。其上有两个朱书文字,右侧为“文”字,左侧的字存在争议,一些学者认为为“尧”字。陶寺被认为是尧都。两字被认为是目前发现最早与汉字有直接联系的文字。9.距今3500—3800年二里头遗址陶文。与二里头的城市遗址、在二里头遗址发现最早的青铜礼器群等,是探索夏文化的重要对象。

汉字的发展

甲骨文是成熟汉字,与甲骨文同时或以后发现的汉字,还有金文、石文、简牍帛书等。

(一)甲骨文。1899年,王懿荣发现甲骨文,“一片甲骨惊天下”。甲骨文的发现,不仅证实了一个距今3000年前存在的长达数百年殷商的朝代,又将中国文字往前推了数百年,为研究商朝提供了宝贵的资料,他的家乡山东烟台市建成王懿荣纪念馆。目前已出土甲骨文15万余片,这些甲骨上刻单字约4500个,已释读约2000个。2017年甲骨文入选《世界记忆名录》。河南省舞阳贾湖遗址发现的距今7800—9000年甲骨契刻符号,早于安阳殷墟甲骨文卜4000多年。

(二)金文。金文是指铸造在殷周青铜器上的铭文,据容庚《金文编》记载,金文的字数共计3722个,其中2420个可识别。青铜器铭文最长者为周宣王时铸成的《毛公鼎》,有497字,铭文为西周晚期金文典范之作。李瑞清说:“学书不学毛公鼎,犹儒生不读尚书也。”利簋用32字记述了武王代商的重大历史事件。收藏于中国宝鸡青铜器博物院的何尊,有铭文122字,其中宅兹中国为“中国”一词最早的文字记载。

(三)石文。石鼓文,先秦刻石文字,为我国最古老的石刻文字,因其刻石外形似鼓而得名,发现于唐初古陈仓(现宝鸡),共计10枚,每枚高约3尺,径约2尺,分别刻有大篆四言诗一首,共10首,计718字,内容最早被认为是记叙秦王出猎的场面,石鼓刻石文字多残,明代范氏天一阁藏拓本仅462字,原石现藏于故宫博物院石鼓馆。《琅琊台刻石》,秦始皇二十八年(公元前219年)东巡立石刻铭(现山东青岛琅琊台),传为李斯书,现存残石一块,藏国家博物馆,清拓本虽字迹模糊,但体态挺拔、玲珑秀丽,是石鼓文之后篆书的代表作。

(四)简牍帛书。简牍,中国古代书写用的竹简和木片;帛书,中国古代写在绢帛上的文书。简牍帛书是我们见到最早的古人墨迹,这些墨迹中包括了篆、隶、楷、行、草各种字体,从中可以看到书体进化的脉络。湖南里耶古城1号井出土秦简3.6万多枚,有20余万字,字体属古隶,主要内容为迁陵县档案,里耶秦简蕴涵着重要的学术价值,有人赞叹,“北有西安兵马俑,南有里耶秦简牍”。1973年出土的居延汉简,记事完整,书简编绳依旧,墨色如新。“册”字很像几片简用绳子穿在一起,今天印文章装订成“册”仍沿用“册”字。1973年马王堆汉墓出土的帛书《黄帝四经》,1.1万字,是“黄老之学”的重要书籍资料。

浏览更多新闻

浏览更多新闻