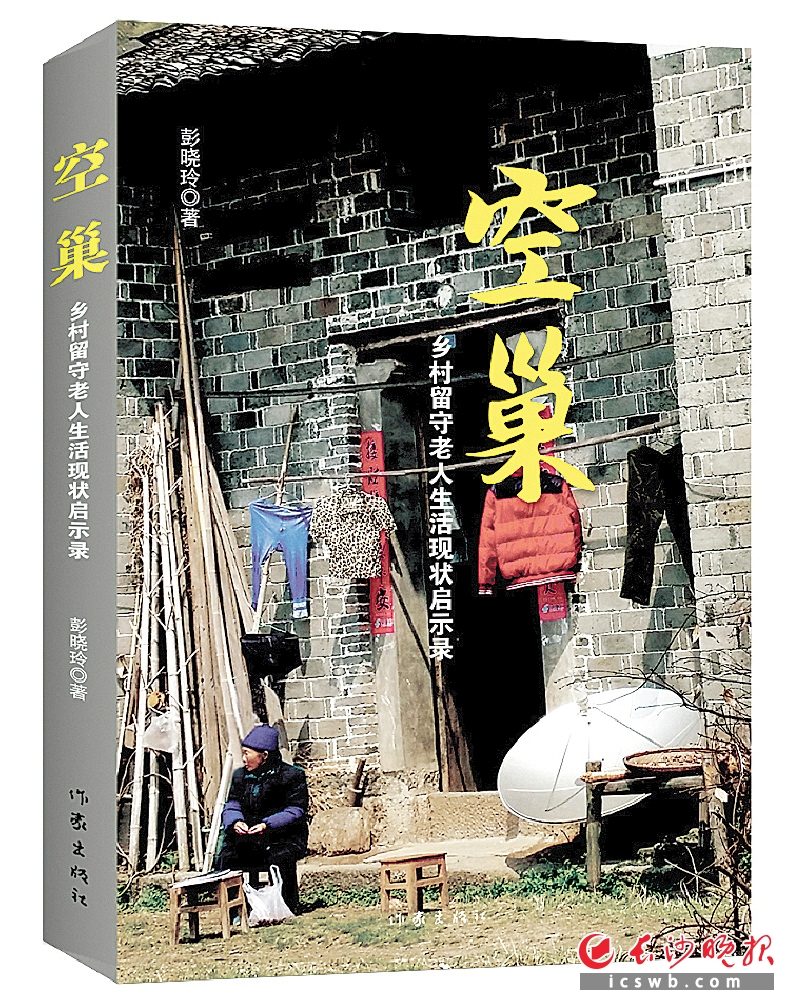

《空巢》作者:彭晓玲 出版:作家出版社 时间:2016年7月

夏一娴

今天是农历九月初九重阳节,也是我国第四个法定的老年节,养老话题让更多人关注。

资料显示,我国已进入人口老龄化的国家行列,老年人口比例还将不断增长。如何面对白发大潮的到来,已是全社会必须认真应对的问题。

国庆节前夕,我省作家彭晓玲关注乡村留守老人的长篇报告文学《空巢》研讨会在北京举行,研讨会由作家出版社、湖南省作家协会共同主办。

长篇报告文学《空巢》以女性的细腻情感和作家对社会的承担精神,通过到江西、河北、湖北、重庆、四川、甘肃、广东以及湖南桑植、益阳等8省市的13个县市进行实地调查采访,用贴近现场的访问反映和分析了各地乡村留守老人的生活状况,为人们真实地认识“空巢老人”的现实生活和命运,提供了鲜活的例证。

专家认为,这种留守“空巢”的现象,并不只是出现在农村乡下,在城市也有另外一种表现,精神情感的伤害可以类比。因此,报告文学《空巢》是作者写给这个社会的报告,是对传统道德和社会现实责任的呼唤和期待,也是对生命的珍爱和善良积极的扶助。

在此,书香君也祝愿天下所有老人都老有所依,老有所乐,健康长寿!

创作谈

《空巢》作者彭晓玲——

也说空巢

我的老家在农村,直至现在仍有亲人生活在那里,仍时不时地回去看看。乡村就像一条脐带,与我血脉相连,割舍不断。渐渐地,我发现村里没有了过去的喧闹和生气,除了老人和小孩,已经见不到多少年轻人了。老家就剩下空洞洞的老房子和孤独的老人。每当看到那些老人,我就为他们的境遇而忧心忡忡。

2013年年底走访社区贫困户时,在一栋老宿舍楼里,80多岁的老太太张水美的境况再一次冲击了我。那是一小套阴冷昏暗的房子,屋子里弥漫着浑浊的气味,阳台上的植物已干枯,炊具胡乱地摆在地上。老太太行动迟缓,罩着几件极不搭配的衣服,都快下午两点多了,她还没吃什么东西,正捧着一碗米饭,上面搭着几根已经煮黑的菠菜。自打两年前老伴去世,她就一直独居在这里。50多岁的儿子离婚在外守着邮电亭混饭,平时很少来看她,孙子远在深圳打工。这个出生在上海,曾经在外交部工作多年的老太太,如今在这套少人问津的小屋里,每天除了看电视,就是躺在床上呆呆地看着天花板。

张水美老人的生存状态压在我心头,久久挥之不去。由此萌生了一个朴素的想法:做一个全景式的中国乡村留守老人生存状态调查。为了让调查更具典型性,我选取了“东南西北中”八个省市,从2013年年底到2015年初,先后赴湖南、江西、河北、湖北、重庆、四川、甘肃、广东等八省市十四个县(区)进行了采访,采访71位老人。我一次次走近不同的老人,一次次忧心于老人们人生际遇的曲折及晚景的悲凉,一次次感动于老人们生命的顽强及积极向上!他们为儿女为这个世界几乎奉献了毕生的精力,却对社会对子女没有抱怨,更多是体谅:“孩子们在外面生活也不容易,哪能要求这么多?”他们只是普通的老人,如飞扬的尘埃般卑微。与他们相遇,我万分焦虑他们的现实处境,走进他们的内心,却得到丰富的人生启示,包括生命的意义与价值。这就是我坚持下来的理由。

庄子云,“劳我以生,佚我以老”。有专家预言,“空巢家庭”“老人家庭”将是21世纪我国城市,甚至是许多农村地区的主要模式,且将对中国传统的家庭养老模式形成强烈冲击。在我看来,“空巢老人”,是一个需要家庭、社区、社会、政府以及个人共同努力加以解决的综合性问题。

在采访的过程中,我最大的感触是:暂时还没有较为周全的政策措施来维护他们的利益。因为经济及观念上的原因,大多数地方还无力推行东莞等沿海城市的居家养老模式,为空巢老人送服务上门;乡村空巢老人养老金太少,难以满足其生活及医疗的需求……面对已经来临的老龄化社会,我们显然还没有做好相应的准备。

作为一个写作者,我想将老人们的生活现状呈现出来,以期引起社会应有的关注。在写作中,我始终坚持朴实的文风:朴素地记叙,客观描写,不矫揉不煽情,让采访对象说话,让真实的生活去打动读者。我想,如果读过《空巢》的人,能去认真关注和思索空巢老人的生存现状,从而行动起来去找寻解决的路径,那么从某种意义上说我的创作就获得了成功。

中国式乡村养老还有很长的路要走,《空巢》中书写的48名老人只是这个庞大群体的一个标本,我愿意看到每一位老人都能有尊严地走完生命的最后旅程。

作家名片

彭晓玲,浏阳人,中国作协会员。曾出版散文集《红石头的舞蹈》《挂在城市上空的忧伤》《苍茫潇湘》,长篇纪实《空巢:乡村留守老人生活现状启示录》,散文特写集《民歌婉转润浏阳》、短小说集《谁来疼惜你》。

专家点评

何建明(中国作协副主席、党组成员、书记处书记,中国报告文学学会会长):关于这部作品,我上次写过一篇文章,对它评价也是比较高的,因为这是一个特别重要的社会问题,上次用的题目叫《人生之末、社会之殇》。

这个作品之所以引起人们的关注,我觉得她比别的报告文学作家走在前面。一部完整的报告文学作品,详细叙述乡村留守老人生活现状,这给我们很大的启示,有些东西看了非常感人,令人心酸。关注热点、关注社会,关注老百姓的深层状态,这是报告文学作家特别要完成的一种使命,这一点我向晓玲表示敬意。

雷达(著名评论家):空巢的选题非常好,选择的是中国乡村的留守的空巢老人,这个意义不一般。他们更是沉默的大多数。老人问题不只是生存的困难,看病难,经济困难,还要写尊严。晓玲这个作品,细细地说每个老人的不一样,我觉得她有一种大爱,有一种女性的温情,对采访的这些人充满了温情。

时刻新闻

时刻新闻