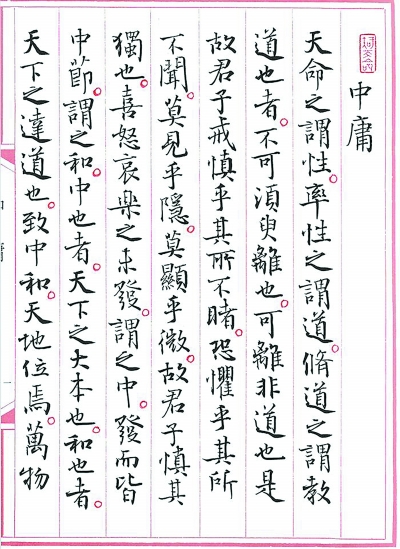

《中庸》

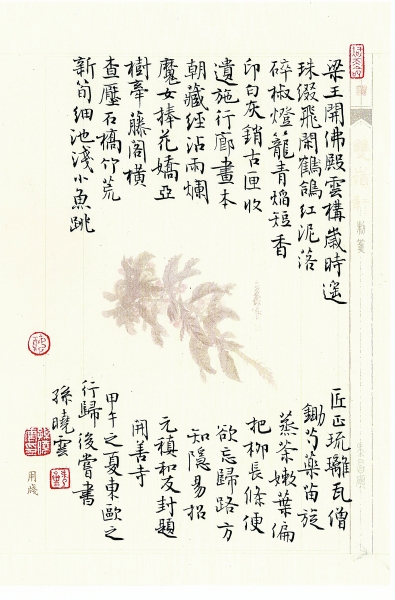

《和友封题开善寺》

我父母不是南京人,他们是当兵的,1949年解放后定居在这里。我出生在三牌楼军区大院里,作为典型的部队里长大的孩子,我走着一条“规矩”的人生——从3岁起就开始听家里的话练习书法,高中毕业17岁时插队,而后进入部队,然后进入南京书画院、江苏省美术馆。一两个故事很难道明我对南京的感情,我的朋友、亲人、同学、当年一起插队的知青都在南京,所以我说的普通话都带着很浓的南京口音,尽管有很多次离开南京的机会,但我都放弃了。

我小时候所有的记忆,其实就是对南京的整体记忆。小学时,我常坐着三轮车在南京城里转,到中山陵拍照、在玄武湖上划船。有一次我坐在船上,父亲拍拍我,让我仔细看看玄武湖的风景,把它画下来。当时我觉得特别为难,因为不知道从何画起,后来我只画了我坐在船上划船,背景是一面湖水。从那时起,我开始寻找一种能表达眼前风景的语言,直到看到中国山水画的时候我才知道,噢,可以用这种形式,把生活和某种艺术形式结合在一起。

青春时代是在插队和部队中度过的,1973年,我去江浦永宁公社插队,成了知青。每天四五点钟天没亮就得下田劳作。夏天插秧,蚂蟥叮了一腿,秋天割麦子、脱粒、挑担;大雨天,赤着脚,在粪堆里走来走去。七八月份抢收抢种,没日没夜干活,我的皮肤都被晒成了古铜色。有时渴了,为图省事,舀起池塘里的脏水就喝。但青年时代的“吃苦”和现在大不相同,那时人们心里总是很乐观,即使现在回想起来,那些再艰难的事情,也并不觉得苦。

尽管每天很辛苦,但我一直没停止书法练习和创作。插队期间,时间非常紧,一天15个小时劳动下来,人累得没了形,我还是忍不住想练,晚上没灯我就在空中比画,心里默写。生产队每次要写一些大标语,应急宣传的东西,出大字报专栏,那些大大小小、不同字体的字,我爬上爬下写,上过楼顶,爬过高墙。在农村的堤坝上,那种几十平方米一个的大字,我一个人也完成过。直到上世纪80年代,我去部队当图书管理员,才终于给我一个系统学习书法的机会。

我从9岁开始写日记、写到45岁,写了几箱,记录了我整个年轻时期的生活、思考、心情、家庭。第一次发表作品的那本杂志我还藏在那里面。那是在1981年年底,我25岁。其实记日记的时候,也是琢磨书法的时候。年轻时,碰到任何一个汉字,我总会琢磨。过去白纸很金贵,从小在上学的时候,我的所有课本空白的地方都密密麻麻写满了字。画满了,写满了就擦掉再写。哪怕是生病、心情不愉快,只要我一写字就会立刻打起精神。我总是在手边的纸上下意识地写,以至于形成了条件反射。这爱好就像是一个吸盘,把我牢牢吸住,人生所有的喜怒哀乐都可以放进去,让我感觉到内心的平静。

每次读自己过去的日记,我经常会觉得羞愧、觉得自己无知,自己以前很幼稚。我现在看到以前的作品,会感慨“哎哟,怎么那个时候好像还蛮得意的嘛”,现在看来那么差。也许再过两年,又会觉得现在的东西很差。我觉得这才是一个希望。如果你问我最喜欢那张作品?我会说:“下一张。”

我17岁时插队5年,当兵8年,南京书画院工作21年,江苏省美术馆工作8年。我的青春是在农村、部队的广阔天地和大熔炉中度过的。回首年轻的时光,我觉得那是一种一直向前、向前、向前的感觉。不管我是拉车也好,背了背包也好;我是踩在泥泞的地上也好,还是踏在宽阔的马路上也好,无论是精神还是身体状态的好与坏,我一直是个单纯的、义无反顾往前走的人。

正值青春想的东西,和失去青春时想的是不一样的。对我来说,青春是值得留恋、值得欣赏的,然而青春也有枯竭的一天,也有停止的时候。只有当它过去了,我才知道青春究竟是什么。只要曾经拥有,就会永远存在于我的记忆里。 (冒贻宣、叶亚伦整理)

时刻新闻

时刻新闻