谷雪儿 诗人、作家、导演,毕业于北京广播学院,现为深圳大学师范学院副教授。主要作品有《谷雪儿诗集》、长篇小说《生命在于折腾》、长篇纪实文学《纳西人的最后殉情》、纪录片《最后的大东巴》、《寻找母亲的声音——摇篮曲》等。

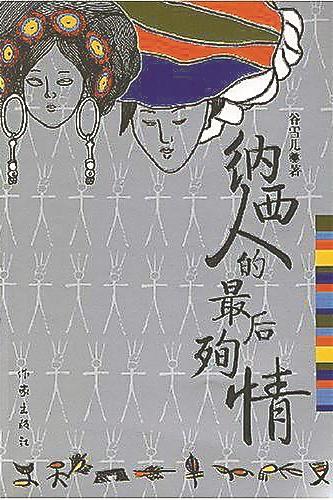

谷雪儿 作品两种 《纳西人的最后殉情》 作家出版社 2007年5月

《生命在于折腾》 中国青年出版社 2003年1月

谷雪儿是这么一个人,她主张生命在于折腾,以赤子之心追逐所爱,做什么就像什么。

她对民族文化有着浓厚的兴趣,就如女侠一般骑马走天涯,几度深入闭塞村落寻找在现代社会失落已久的文化情结与意义;她喜欢传道授业解惑带来的价值感,因此十几年如一日地耕耘那一亩教师田地,开设的课程历来座无虚席;她渴盼自由又固守着家,年轻时诗情高昂,如今却让智慧在沉静有序中轻轻拔节。

5月9日,谷雪儿导演的纪录片《寻找母亲的声音——摇篮曲》在旅游卫视开播了。从高原到雪山,从戈壁到草原,从古老部落到丝绸之路,这是对中国母爱之音的一次寻根追溯。谷雪儿除了是纪录片导演,同时也是诗人、作家、深圳大学的老师,这些身份也决定了她只能利用闲暇去完成她所计划的一次次行走。

谷雪儿说,世界对于她来说只有两个地方,一个是曾经驻足的地方,一个是未曾到过的地方。而所有的故事,所有的意义,都从她的脚下开始了。

“非遗”不该被遗忘

晶报:你喜欢利用假期去行走,你的诗、书和纪录片等作品大多也是在路上完成的,行走的感觉对你来说是不是特别好?

谷雪儿:我希望假期过得有意义有价值,因此不论是写书也好,拍纪录片也好,寻找摇篮曲也好,都是价值的一部分。现代人休假大多热衷“随遇而安”的旅程,而我几乎没有漫无目的去行走的时候,每一次出发之前我都会构建此行的目的与框架,然后随着旅程的行进慢慢寻找,逐步推演。当然了,行走的过程仅仅是一个调研的过程,真正的完成还是得回到城市,慢慢打磨。这也促使我不断走下去,不断去接纳更广阔的世界。

晶报:上周(5月9日)你的纪录片《寻找母亲的声音——摇篮曲》(以下简称《摇篮曲》)开播了。2012年12月,你远赴贵州采集侗族摇篮曲,2013年便开始了华人摇篮曲寻访之旅。如今已经整整五载,走遍了大半个中国。为何你对摇篮曲这么感兴趣?

谷雪儿:摇篮曲实质是音乐的起源之一,在人类还没有产生语言时,就已经知道利用声音的高低、强弱等来表达自己的意思和感情;而当人类还不懂得音乐的时候,母亲哄着孩子,也会本能地哼着一个调。也许在我们看来它并不成调,也没什么词儿,但这常是孩子接受的第一段音乐。

大多数人都是听母亲的摇篮曲长大的,这是将母亲与孩子、成人与婴儿连结起来的第一声。不管这位母亲会不会唱歌,都想用自己的方式去哄孩子睡觉。你不要害怕漫长黑夜,妈妈在你身边。只有去采集这样的声音,你才会发现,母爱太美太伟大了。

晶报:所以你就想听听其他民族的摇篮曲都是什么样的。

谷雪儿:对,起初有些猎奇心态,很快就转变为一种研究与探索的精神。当然了,更多的是记录、存留人类非物质文化遗产的使命感。随着生活方式的改变,非遗文化正在失去生存的土壤。但“非遗”不该被遗忘,我就决定利用假期做这样一件事情了,多好(笑)。

晶报:《摇篮曲》第一集开头讲的便是纳西古曲。而早在十年前,你就出版了自己的长篇纪实文学《纳西人的最后殉情》。听说你为了找寻纳西人与“殉情”之间的神秘关系,随马帮深入了有着“鸡鸣两省五县”之称的闭塞聚落俄亚大村,想寻找殉情情结的根源。是什么让你对纳西文化如此着迷,你与纳西族之间,有什么渊源吗?

谷雪儿:我始终偏见地认为,一切执着的理由,都源于兴趣本身。比如说我初次踏足云南大地就觉得亲近,似曾相识,为此我还写过一首歌儿,“骑着马我本想走天涯,却发现这里就是我的家”,这就是文化的缘分。

其实早在上世纪90年代,我就开始读纳西族文学、民俗、宗教、历史方面的书籍,出于对这个民族文化兼容性的好奇,也会刻意查阅一些可求证和不可求证的文字记录。至于后来我对纳西文化的研究与探索,则起源于它的神秘文字“东巴文”。如果说纳西古曲是 “音乐活化石”,东巴族的象形文字就是“文字活化石”,它属于人类社会文字起源早期形态,有着强烈的原始意味,我觉得它比甲骨文的形态还要原始,但却那样的朴实生动,奇异诡谲,保留着人类最初的天真浪漫。

再后来,也就是看了纳西族古典叙事长诗《鲁般鲁饶》,诗中殉情故事尤具蛊惑力,勾起了我的好奇。进一步想,现在纳西族还有没有殉情这回事儿?如果没有,是什么原因消失的?于是我对这个民族的忧伤意识格外强烈,想对它进行一个客观的描述,这也奠定了我做纳西地区田野调查的决心。所以才有了后来的纪实文学与纪录片。

晶报:我们都知道你曾走访7位大东巴(最高祭司与智者)的过程中,就有4位相继去世,而许多传统技艺也已经濒临消亡了,你是什么样的感受?

谷雪儿:死亡是一件再寻常不过的事。我所遗憾的是传承、

传播这种文化的人越来越少了。倘若东巴文化真的销声匿迹,后继的纳西族人恐怕也难以寻见自己的根。那我们将从哪里去弥补一个社会断裂的文脉?

像东巴纸,懂得造纸的人越来越少。过去造纸是世袭,他们必须将衣钵传给下一代。但如今没有这个“必须”了,父母总不能限制孩子的发展,不让他们选择从乡村走向城市。所以像这样的文化,消亡也是迟早的事情,任何事物都有其诞生、成长、流传、消亡的过程。“非遗”的未来,同样也在这样一个动态的过程中。

晶报:从学术上讲,某种文化的消亡会带来遗憾吗?

谷雪儿:没有遗憾。我在他们能唱、能跳、能讲、能做仪式的时候将其记录,我是幸运的。若有机会,我也想将演唱摇篮曲的老人请出大山,为他们也量身定做一场声势浩大的演唱会,将“非遗”搬出来,让更多人去关注它们,去了解东巴文化,才能助力“非遗”的重生。

晶报:镜头画面是影片主要的叙述和描写方式,而文学语言是以文字构建它的王国。你作为导演,同时也作为诗人、学者、作家,想请你谈谈纪录片的语言和文学的语言在你那儿分别意味着什么?

谷雪儿:我原来是学跳舞的,我用肢体去表达;当我随着年龄的增长不能跳舞的时候,我用声音去表达(唱歌);后来我的喉咙做了一次大手术,不能用声音表达的时候,我开始用文字去表达;最后我将纸上的文字,用影像给诠释出来,所以每一种表达都代表我。

去北京是“漂” 来深圳叫“闯”

晶报:与你的纪实文学完全不同,你的小说《生命在于折腾》描写一个女青年和三个不同年龄段男人之间的情爱历程,小说背景设定在深圳,亦有读者称之为一部“可以使深圳女人产生共鸣的小说”。你如何看待这种评价?

谷雪儿:这话谁说的,我要好好感谢他(笑)。我来深圳25年了,从女孩到女人到女士,把我的芳华献给了它。我的感触确实能代表那个年代的大部分深圳女性。这个群体,第一是比较独立、义无反顾。有个词叫“闯深圳”,在北京就是“北漂”,不同于“闯”,没有这种冲劲、干劲。因为前面有东西诱惑着你,那是希望、梦想。

晶报:你有首诗叫《深南大道》,“十六年前,我触摸过你的脸,那时你满脸灰尘。”与你刚来深圳的时候相比,这座城市也发生了翻天覆地的变化。你去过那么多世界的角落,乡野与繁荣之间来回切换,为何最终选择在深圳定居?

谷雪儿:我是一个来来往往的人,终究还是如倦鸟般归巢深圳。这座城市有一种魔力,有它自己公开的秘密:它唯一不变的就是善变。离开一个月,屋子边上就盖好了一栋楼。正因处于永恒的流变中,你才想不断地深入这座城市。而我每次短暂地离开深圳,跋涉于乡野,也只是为了更好地回来。就像我另一首诗中所描述的那样:“我一次次地回头,每一步都是春天。”

晶报:除了抒情,我注意到你的诗中亦有哲理化的倾向,你写作时是有意将哲思融入诗情之中么?

谷雪儿:下笔时潜意识里定然也是向它靠近的。比如我写卢梭的忏悔,也写了全人类的忏悔。比如我写海明威的武器,也同时探讨了自我与世界的关系。其次我的诗集里,死亡的意象占据了很大的篇幅。我的生死观与苏格拉底有几分相似,相信灵魂不朽,我不畏死,但也没有任何轻视生命的意思。

晶报:所以你对自己文学的定位是“生命文学”。

谷雪儿:是的,除了死亡,我还爱谈母亲。我诗里所描绘的美好,全都是用来修饰母亲的。母亲是我舌根的井水,是我生命的出口。

我希望自己也是那个“一”

晶报:你有很多身份,自己最喜欢的是哪一种呢?

谷雪儿:最喜欢的还是当老师吧。我喜欢学生,他们清爽、简单。

晶报:深大学生之间流传着一个最喜欢的老师Top10排行榜,你一直在榜上,你知道吗?你觉得学生为什么喜欢与你相处呢?

谷雪儿:还真不知道(笑)。

可能我与学生确实互动比较多,在课上会偶尔幽默地调侃,这是我对他们的尊重;在课外,也经常带他们去田野调查,进行体验式的教学。还有我也将学生当作朋友,与他们共同成长。比如我每一学期都在更新教案,更多的时候也是根据当时的文学史大事件,重新准备具有时代性的课题。比如:在马尔克斯逝世的周年讲授拉丁文学专题,在萧红诞生一百周年讲授民国五大才女等。你讲这些,学生也爱听,我们会平等交流,我们会一起探讨。只要他们兴趣有了,钻研下去是水到渠成的事。

晶报:这也是你一直强调的阅读的时代性和时代的阅读性。

谷雪儿:我们所处的时代,普罗大众总觉得经典文学与我们有一定的距离,历史是只可想象而难以经验的。但其实阅读不只是感知世界的一种方式,在所有提升自己的途径当中,阅读也是效率最高、成本最低的一种。生活要靠减法,但思想一定要靠加法。思想哪里来,一定是靠知识的累积,靠阅读。不管是哪个时代,过去总是对当下有借鉴意义的。当你读的足够多,你衡量文学也就有了新的尺子,去判断好坏,去抛弃和接纳。

晶报:你除了那些社会身份外,同时亦是女儿、妻子、母亲。请问,你是如何平衡自己的生活与工作的?

谷雪儿:其实我在研究调查忙碌的过程中,对家庭的照顾也是丝毫不会懈怠的。别看我时时在外奔走漂泊,其实我特别恋家,恋母亲和女儿。我还特别喜欢收拾屋子,习惯让自己处于一种秩序里,将一切打理得井井有条。处理好了这些,才有情致去欣赏一朵花盛放与凋零,去精心烹饪可口的食物,与亲人朋友饮酒畅谈。有趣的灵魂百里挑一嘛,我希望自己在生活里也是那个“一”。

晶报:你目前写作状态如何,未来的写作计划是怎么样的呢?

谷雪儿:从未搁笔。今年8月份将会有一本书面世,名字就叫《我与他们》,里面收录了近年来我的一些随笔与评论。今年年底还有一部长篇小说即将出版,十年磨一剑嘛,这也是我沉寂了10年后推出的小说作品。过两天我又要出发去拍新的纪录片儿了。

时刻新闻

时刻新闻