李军奇

鞭炮声连绵不绝,五彩的焰火绚烂夜空。在老家过正月十五,一直是少时过年最快乐的事情。

也许是因为穷乡僻壤,初一放鞭炮,十五看焰火,几乎是我们老家约定俗成的规矩。少时看完春晚放鞭炮、早上梭巡找炮(翻捡未响的鞭炮);十五挑灯上坟(祭祀祖先),聚众看焰火龙灯,都是我们那时过年最喜欢干的事情。小学时期,我第一篇被老师当范文讲读的作文,就是关于元宵节的。而元宵节也没忘给一个少年留下肉体的印记——一个炸飞的鞭炮刮花了我的脸颊,至今疤痕仍醒目地悬在左眼下方。

过年的幸福,于我,更多的是停留在这些玩乐上。年味,就是硝烟味。

下午四点多,早早吃完饭,就开始做上坟前的准备工作。一般是兄长拿纸币放在买来的一叠黄纸(专门用来给过世的人烧的纸)上,用一个木板压着,再用一个棒槌或其他重物击打,反复动作,直到黄纸上布满票痕。一般这时兄长会对身边的奶奶开玩笑:“用新钱打的,我手重,都印上去了。”爷爷去世早,奶奶说爷爷给她托梦,总缺钱花。给去世的人烧黄纸,就是等于送冥币。这时奶奶也会满意地夸奖她长孙几句:就我军(我兄长也带“军”字。称呼对方,名字前带“我”,表示说话者自觉与交流对象关系不同一般,一般是长辈称呼晚辈)孝顺。

奶奶不像刻板的父亲, 口才也非一般女流。我们孙辈也喜欢和她开玩笑。

关于上坟, 我和兄长、 父亲一般有分工。 坟在山坡上的, 我去; 在平地的, 兄长去; 不用跑远路的, 父亲去。 当然几个重点的家族近亲, 比如父亲的爷爷和奶奶, 大家都要去。 家族女辈, 是被剥夺上坟资格的。

上坟的时刻到了,跑远路的,先出发。我一般提个篮子,装上一些黄纸、香、小蜡烛和鞭炮,和领队的一个年轻堂叔出发。年龄更小的孩子,也图热闹,非要挑个小灯笼跟着去。于是十多人的队伍在吵吵嚷嚷中开拔了。记得一个做生意的堂叔,他是孩子王,最有趣。每次给祖先烧纸、磕头,他都“要求”祖先保佑他,“发财了,我带录音机给你上坟”。

老家地处一个盆地,四处环绕的是不高的群山,等到晚上8点,放眼望去,燃亮的小蜡烛,仿佛碎落的星星,撒满山坡;清脆的鞭炮声、怪叫的烟火声,撕破了乡野的宁静。这天,仿佛大家的嗓门都大了,到处能听到嘈杂的人声。

等到几路人马会合,立赴大家都觉得血缘很近的祖先的坟前。“独乐乐不如众乐乐”,这里更是热闹的PK,每家都拿出一些“尖端”焰火,持续燃放。

因为最后上的坟距离村庄很近,经常有人手持烟火筒点着,老长时间不见冒烟,以为灭了,烟火筒的头垂了下来,结果烟火突然发力,几颗照明弹就冒失地飞进附近人家的大堂里。于是嘲笑的,呵斥的,各种声音又猛烈地被集中引爆。

热闹完,回家,母亲一般正在敬神。在屋里的柜子上、窗台上、门口两边,小红蜡烛已经点亮,姐姐已煮好元宵,等着我们父子。简单吃完,听着兄长的吩咐,我飞快地搬出椅子,拿出剩余的各类烟火,准备在院子里燃放。

最快乐时,也是我最伤感的时刻。我知道,明天就没有鞭炮了;明天,兄长就要上班,我就要离家上高中;明天,父亲的铁血“暴政”又要重新开始。

那时,我希望焰火能长久地燃放下去,永远璀璨,没有寂灭。上了大学,再也没有机会在家过元宵节了。工作后的一次跳槽,我终于找到了借口,在家里过了正月十五。那天我又一次成了我家上坟的主力——去上远坟。身边蹦跶着更小的堂弟、堂侄。那个做生意的堂叔,早就被其子替代。我学着过去那样疯狂地在山坡上,从一个坟地窜到另一个坟地,喝着寒风,很舒服。

那次,不小心炸响的鞭炮点燃了荒草。我带着小家伙们,拼命扑打迎风猛蹿的火龙。筋疲力尽,没办法地看着火龙跑远。幸亏,那里没有树林。

前天下午,我打电话回家,兄长一家也回老家,正准备做饭。

十五上坟的事情,看样子又落到了他头上。兄长年过五十,还要爬山上坟,无疑是替我受罪。那天在电话里,我终于出口表示歉意。工作在外,兄长事事操心,亲力亲为。作为小弟,总是内疚,却不知如何表达歉意。似乎欠债太多,无从说起;也似乎觉得过于客套,显得矫情。但这次,我不想留下遗憾。

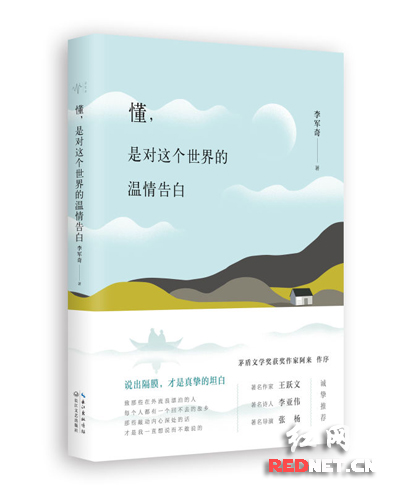

《懂,是对这个世界的温情告白》简介

书 名:懂,是对这个世界的温情告白

作 者:李军奇

出版社:长江文艺出版社

出版日期:2016年8月

定 价:32.8元

时刻新闻

时刻新闻