封面

基本信息

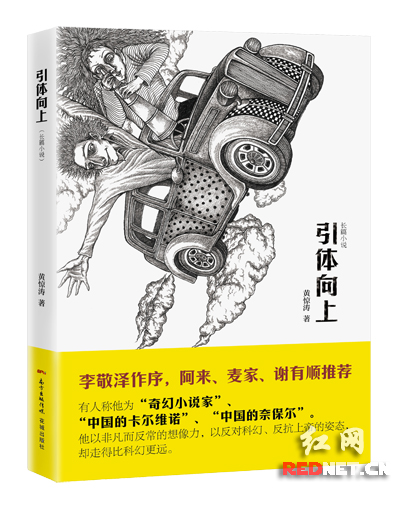

书名:《引体向上》

作者:黄惊涛

出版社:花城出版社

出版时间:2016年8月

定价:32.00

ISBN:9787536080409

作者简介

黄惊涛

黄惊涛,湖南新邵人,生于1977年,曾长期服务于南方报业传媒集团,担任南方精英传媒有限公司常务副总经理,现为 “未来文学”机构创办人。出版有小说集《花与舌头》(2011年,生活·读书·新知三联书店),曾获2010年度人民文学奖。长篇小说《引体向上》全文刊载于《作家》杂志2016年3月号。

内容简介

这是一部形式上的长篇科幻小说,写的是主人公“我”和妻子一起通过某条神秘的栏杆驾车冲出太空,逃离尘世并且在太空中孤岛生活的奇妙历险。其中更多的篇幅是在描写“我”和妻子之间的天马行空的对话,其中揭示了人类社会中的金钱和欲望交织的绳绳苟苟的荒谬生活,通过“我”的口吻讽刺了人类社会的荒诞境况和可笑之处。

[NextPage]

在线试读

后记:

反镜

我住在体育西路的边上。往北走十分钟,是天河体育场;往南过一个隧道,是花城广场;向西穿越一道斑马线,是天河村,向东前进两百米,是体育东路。我住在这个被称为全国三大商圈之一的商业地带,已经有了八年。我熟悉它很多个路口红绿灯的秒数,数百个商场的繁荣与衰落,以及一个牛奶店与它的邻居蜂蜜店的明争暗斗。我熟悉这里的建筑,它们有些外墙剥落,可见里面缠绕的钢筋与风化的水泥,有一些则隔上一段时日便被推倒重来,照例是变得更高,更接近天空。——无论它们如何变幻,我总能认出它们,无需查经纬度,无需地图导引,因为地球上的每一块区域,不过是一个格式固定的魔方,新的总镶嵌于旧的之上。

但我总认不出这里的人。几乎每一个人于我都是新的。在黄昏或夜晚,我常常在它的街头散步,或坐在路边的台阶上抽烟。我的身边或眼前走过年轻人、长者、蹦蹦跳跳的孩子、施粉黛的妙龄女郎、西装革履的精算师、终于有了点勇气的醉汉,但当我第二次与他们相遇,再三与他们相遇,我的脑海里会没有半点印记。少数有印记的,我已经单方面许诺要将其写进我的小说里:唱河南梆子、沿街卖艺的老年夫妻——已经有两年我未曾碰见他们,但我记得那老汉唱腔的悲怆。脸上长着肉面具的另一位中年乞客,他一言不发,如一尊菩萨,任凭行人将硬币丢进他的碗里,叮当作响。七八个在光天化日之下泪流满面的女人——她们不是聚在一起集体哭泣,而是与我分别相遇,有几个是在日头底下,有几个是在霓虹灯下,我不知道她们命中有了什么遭际,值得在熙熙攘攘的人前大放悲声,或者旁若无人、扭曲着脸无语凝噎。五六个疯子或半疯人——其中一个黑瘦的,常混在广场舞大妈队伍的后面,随音乐夸张地摇动躯体,他的身体内似乎装了个陀螺,音乐停,他却很久还维持着舞蹈的惯性,他似乎是从某个工地上来,每到那个时间点他便出现,后来他消失了;另一个高大、带点点卷发,脸上常保持神秘的微笑,我的家人曾给他送过一阵子馒头,因为他总在垃圾桶里掏食,但后来不再送,因为哪怕最小的慈善也需要毅力,最主要的是,我们害怕那一天他万一不适,会有人怀疑我们的馒头中有毒。这奇怪而荒诞的念头曾折磨过我。我的疯病并不比他好多少。每一个节假日过后,我总希望能见到他,这样就能证明他尚在人世,如果没有见到,我的心里就会咯噔地响一下。他在广场上存在过大约三年,后来也消失了。——我承诺过的正在兑现,眼下我正在写一个小说系列,叫《天体广场》,我把花城广场改名为鲜花广场,在体育东路的旁边虚构出一条革命东路,并且凭空在一大堆水泥森林中间栽种下几栋半殖民地时代的老建筑,我将古老的天河村转喻为银河,而每个固定或移动的人,是我小说里的星辰。

我给这些与我相遇、或者在我的视网膜上留下斑点的星子命了名,并且给予他们每个人以故事运行的轨道,赋予一些意义,或赋予更多的无意义,但对于那些不因为衣着、职业、表情的特异而走向我的人,则保持着更大的好奇。他们既不像缺乏金钱,也不像缺乏前程,既没有笑也没有哭,欢乐不在他的脸上但内心似乎也没有悲伤。他们是我从未打过招呼的邻人、大街上的行人、从事精致手工业的匠人、进出于写字楼的生意人,他们在我的眼前晃过,却一律是陌生人。我常常站在花坛边或驻足于十字路口,不由得想像,他们是谁?这是从哪里来?又要到哪里去?我的想像有时会延宕一会儿:他们钻进办公室,或者拐过街角,会不会把木然的神情换掉,转眼便对天长啸或泪湿衣襟?这无中生有、无事生非的问题并没有给我造成任何的困扰,我思考它时也是没有笑,同时没有悲伤。直到有一日,我发现自己不过是他们中的一个,我也是自己的陌生人,有时是旧的,有时是新人。

绕了很远,现在我决定来谈《引体向上》。就像一个打算为自己发表辩护辞的家伙,在犹豫了很久之后,才鼓足勇气、战战兢兢地来到广场的中央,哪怕事实上广场空无一人,并没有人准备听他的夜半演讲。他们行自己的道,走自己的路,干自己的事。有人的广场让我胆怯,无人的广场会让我觉察到自己的在场,而面对自己则更不免慌张、惊惶。

《引体向上》这部狗屁小说的诞生可谓突然。2014年7月2日晚,我正从一次稍长的出差中归来,一如既往,坐在桌子前寻找叙事的步伐与方向。摆在我面前的是一部已经写到十五万字的长篇《拉磨转圈》,只要稍加用力,我便能完成它好的或坏的命运。但因为某次中途停歇,从2012年年末开始,我已经有一年半没有找到它的套路和招式了。就好比一个泄了真气的拳师,乱了阵脚与方寸,邪气在经脉中乱串,迟迟回纳不了丹田之内。

于是我又到深夜的街头上去漫步。街道寂静,白日的繁荣如潮水般退去,然而只要几个时辰之后,这些道路就会被人群重新灌满。道路灌满了,生命与真理似乎也就被灌满、充盈。我不记得当晚是否有月,由于习惯于俯首低头,我一般只见得到白花花的太阳,以及由此而形成的自身阴影,但我也偶尔抬头望月。要知道,在高楼疯长、雾霾深重、雨季漫长的地方找到月亮并非易事,我只在少数的几次,看见它行经中天,赐予我乡愁也给我以不同的明亮。我那晚把目光扫到了高高的楼群之上,有些是灯光暗淡的居民楼,有些是灯火彻夜辉煌的写字楼,我想像有一个人踩着它们的窗沿、雨棚、屋檐,在上面做或轻盈或笨拙地攀援,我想像他站在一百多层的楼顶,默默仰望天庭上那些大于我们生活的事物,想像他试图够到月亮,却栽了跟头,从楼顶上,或轻盈或沉重地纵身堕入尘埃。事实上这是我从少年时代就不停做的一个梦,只是那时候攀援的是怪石嶙峋的高山、笔记本彩页上的南京长江大桥和诗词中被反复咏叹的黄鹤楼,梦见自己坠落的所在是悬崖边幽暗的峡谷与深渊——有那么几次,我于梦中还会如生出两翼般滑翔,在接近地面的那一刻做向上的仰冲,当然,所有的仰冲都没有成功,每一回都于即将粉身碎骨时惊出一身冷汗。

我经常在车水马龙的拥挤中也能抽身而出,重返少年时的梦境。这种灵魂溢出的状态让我老是模糊了路标而犯迷糊。有时我开着车,看到两旁的群山、绿化树、甘蔗林、果园,或者前方是接二连三的隧道,会有一种使劲往前冲的欲望。我设想前方的路途是一块伸出悬崖的跳板,只有开到它的尽处才去想着要不要打转;我想着这块跳板要是弹性极好的话,那么我站上去可不可以弹射到天上?

这邪念将我紧紧抓住,那一晚也不例外。从体育西路选一个方向走下去,会进入其他的路,那些路近的通往火车东站,远的通向白云机场,它们会把我们带往无穷尽的远方,但再远的地方依然是在地球之上,哪怕机毁人亡,人的骸骨与钢铁的碎片也只能掉向地球的这一面,与我们仰望的那些日月没有半点关联。

与邪念一起抓住我的是愤怒。这无来由的愤怒充塞我胸膛,似乎要把自己点燃。我们常常情不知所起,怒不知何生,在宁静的港湾里聚集风暴。我终于明白为何一年半了我无法完成那部已经快靠近岸的小说,很大的原因在于我内心盘踞着一条毒蛇,这毒蛇日夜噬咬我,当我用酒的毒药去醉它、药它,反而它噬咬得更深。

于是从那晚开始,我决意来先写这部攀援与跳跃的小说。写一个人无来由地出走,一个人的“引体向上”——牵引着身体与万有引力搏斗。我必须得申明,推动写作源起与叙事前进的动力,是愤怒,而非科幻力量的导引,虽然科学的幻想与我的梦境都着眼于同一片宇宙的虚无;启动汽车发动机的,同样是一种我自己也捉摸不透的悲愤力量,而不是汽油、芳香烃,虽然后者是我日常以汽车代步出行的燃烧剂。某种程度上说,恰恰相反,我反对那种科技制造业的幽灵与工业的提炼物,正是它们,抹杀了我们自进化以来最后的一丝原始浪漫。

在我不短不长的写作生活中,还从来没有一次,像这次一样,胆大妄为到发誓要做一次文字的专制国王。我修通道路、搭建桥梁、建立营寨、布设地狱与天堂,说到底不过是为了制造一次能够独裁的幻象,——对于一个写作者而言,这纸上的狂欢或是对他日常胆怯的补偿。文学是犹豫,是徘徊,是举棋不定,是在漩涡中的淹留,但文学也是左右手互博,是争辩,是与自己的较量,和对世界的反抗。那几个月里,一种咬牙切齿也咬牙坚持的精神上的偏执将我狠狠擒住,一如一个做引体向上的人在自己的肉身上用蛮力,他能获得什么呢?他够不着更高的地方,不过是徒劳地自虐、带来肉体上更大的疲乏而已。

但我感谢那阵子的偏执与愤怒,让我得以完成这部与我推崇的文学相比显得不太体面的作品。它虽然全然虚构,但我也把我投入其中。如果它中间还有些火焰的话,那么那火焰首先灼烧的是我自己;如果里面有审判的话,那么审判也以我始、我终。

回头来看,我那时的写作可谓疯狂。中间去了一趟阿坝七藏沟攀登红星雪山,又重游了一回内蒙古巴丹吉林沙漠,在各种繁忙的差旅中却幸未打断。我并不知道这部小说会到哪里结束,也不知它的运行轨迹是什么模样。愤怒让人盲目。《伊利亚特》以剑拔弩张的“阿喀琉斯的愤怒”开场,但叙述此事的盲诗人荷马则是平静的,腔调悠长。那是一种英雄之怒,是极高明的叙事。而我写出的不过是一种庸人之怒,并且将愤怒倾泻于写作本身,这无疑是一件很荒唐又可笑的事儿。且不去管它了,因为我以后再也不会去写这么灼烧我自己的作品。

这部小说出发的时候就面临歧途。是设置成一个情节纠缠、冲突强烈的故事呢,还是写出“我”遍游天上的美丽城寨和星空说不尽的璀璨?是去写一个人在银河中终获自由的徜徉,还是去讲述一位人子一步步接近上帝、直到来到祂的座前接受祂的训斥与责难?我那时是犹豫的。但我后来只选择在这部小说里设置两个人物,我最初甚至只打算写一个人上路。为了使情节的历程或曰写作的历程不致太苦,我才将一个人物分身为两个,分出“我”的另一个“我”,一个藉此可以对话的灵魂伴侣。我一度十分讨厌小说中使用“对话”,认为那会使语言失去克制,丧失它该有的雅正修辞,但我在这部小说中却大段使用,因为那些语言是蹦出来的,我要做的就是记录。说实话我甚至没有期待它被视为“小说”,更没有期待它被视为“长篇小说”,它是一个人对某些事务的内心雄辩,是自己与自己的质疑、抗辩与反诉,是一出真面与假面互相揭发、互相揶揄的戏剧。我把这幕戏剧平移到了以宇宙、银河、另一个星球为布景的舞台之上。但宇宙那幽深、宽广的底色让一个傻逼的表演显得像一出闹剧,他一本正经的沉痛能带来什么呢?什么也不会带来,就如同一个人站在地球仪上,他自以为走遍了万川,实际上却未曾踏出房间半步,他自以为自己被一种神圣充满,已化身为身材颀长的巨人,事实上仅仅是由于地球仪缩小了现实的比例而给他造成了虚幻。

虚幻能带领一个人的肉身拔地而起、离地万丈吗?能够使一个人超拔出引力的作用吗?显然不能。因而他即便想像自己已经飞升,却总是不由自主地回溯地球上的一切,如同汽车的后视镜,不停地提醒他曾经活在哪里。如果说科学以及建立于科学基础上的幻想是向前的、向上的、有乌托邦的,那么我希望、或者不得不写出那种后视的、向下的、反乌托邦的生活,——天上从来没有一个全能者给人以指引,示人以准则;如果有的话,那么祂也不提审人类,祂只是“默默者存”。米洛拉德·帕维奇的《哈扎尔辞典》写到“快镜和慢镜”,快镜在事情发生之前提前将其照出,慢镜则在事情发生之后将其照出,那么我希望能写出“反镜”:我们所有的向上提升只会摔得更重,美好是不存在的。

现在来记述一下这部小说发表前与其相关的友谊。友情是生命中最光明的部分,是不由神灵赐予却由人所给予的慷慨馈赠。得知我在写小说后,好友谢有顺教授说写好后让我把它给几个相熟的朋友先看看,大家帮着把关。于是那一年的10月19日,我写完并改定后,便陆续发给几位相熟的师长、友朋。他们首先是李敬泽先生、麦家先生、马小淘小姐、雷平阳同志,后来是李昕先生、田瑛先生、朱燕玲女士,以及再后来的阿来先生。李敬泽先生曾为我的第一本书《花与舌头》写序,有一年他五十大寿的那天,我们正在一起,那晚宴会后,他提着两瓶好酒来我的房间,我们喝到快凌晨两点。中间他说,惊涛你以后出书我都帮你写序,“因为你反正写得少”。这盛意是促使我多写的巨大动力。麦家是这些年对我苦口婆心最多的作家,他对我的谬爱远超我想得到的范畴,与他那些让人脸红的赞美相比,我记得最深的是他那句“一个作家要容许自己写坏作品”,这话于我破除内心的魔障非常有效。马小淘姑娘几乎是我所有小说的第一读者和编辑,她满怀善意的嘲讽让我不太敢懈怠。我从诗人雷平阳同志那里学到的东西多于从很多小说家那里学到的,他认为《引体向上》是一部“与自己较劲的小说”,甚得我心。李昕老师作为北京三联书店的前总编辑,如果没有他与文静小姐不拘一格的青睐,我第一本书就难以出版。田瑛与朱燕玲老师我认识并不久长,甚至说真正认识的源起就在于这部小说,当时田瑛与朱老师在花了一天半时间看了小说后,当夜打电话给我,说希望在《花城》杂志2015年1月号发表。后因我个人原因错过了与《花城》的交集,但自此也就有了许多亲炙他们的机会,今天小说单行本最终在花城出版社出版,并认识张懿副总编辑和本书尽职、认真的责编秦爱珍小姐,均与他们有莫大的关系。田老大、有顺、小说家杨卫东我们四五人后来隔三岔五在一块喝酒,也就是从那时候开始的。

阿来是我景仰的小说家。有一次他让我把小说发给他看,那个五一劳动节过后他写来很长的一封信。后来几次他又来广州,我开车接送他,在车流中胡乱谈论世界,我便也就一些困惑请教于他,譬如小说人物的多寡,他举埃克苏佩里《小王子》为例;譬如谈到小说写作的“专制”问题,他立即说斯蒂芬·金的《11/22/63》里面写道:我推开这道门便去到1958年,退回时空之门就是另一个年代……他的文学经验和识见总让我受益。

我要感谢王小王小姐,在今年《作家》杂志3月号发表时,尊重我的原意,未删一字,但同时也校正了我其中的好几处错误。她是个好小说家,更是个好人、好姑娘。我还得感谢宗仁发、施战军、邱华栋诸先生;感谢我所在公司的同事,他们分担了很多本应属于我的工作,让我稍有时间不务正业。另外,必须感谢两次为我的小书画插图的王芊祎小姐,芊祎的插图总能让我粗俗的文字显得精致一些。

最后提一下我的多年兄弟张赞波和我的研究生导师孟泽教授,孟师多年前曾说过:“人活着不就是为了几个朋友。”是他们教给我怎样看待友谊。

时刻新闻

时刻新闻